キャンピングカーを家代わりにした生活は、移動の自由やシンプルな暮らしを実現できる魅力的なライフスタイルです。しかしその一方で、住所登録や税金、電気や水の確保など、現実的な課題も数多く存在します。

本記事では、キャンピングカーを家代わりにした生活を模索している人に向けて、実際のメリットとデメリット、そして生活を成り立たせるために必要な知識や準備について解説します。

ポイント

- キャンピングカーを家代わりにするメリットが理解できる

- キャンピングカー生活に伴う課題とデメリットを知ることができる

- 電気や水などライフラインの確保方法がわかる

- 税金や住所登録など日本で直面する制度上の壁を理解できる

もくじ

キャンピングカーを家代わりにする生活のメリットとデメリット

- キャンピングカーを家代わりにする自由とメリット

- キャンピングカー生活に伴う課題とデメリット

- 税金と郵便物に関する注意点

- 電気の確保:家代わりにするための必須条件

- 水と排水:衛生的に暮らすための基礎知識

キャンピングカーを家代わりにする自由とメリット

キャンピングカーを家代わりにする生活は、従来の住まいの概念から解放され、心身ともに身軽になる多くのメリットをもたらします。実際のキャンピングカー生活者が語るポジティブな側面は、効率性、自由、そして安心感に満ちています。

コンパクトさがもたらす効率的な暮らし

キャンピングカー生活の大きな魅力の一つは、そのコンパクトさが生み出す効率性です。住居スペースが限られているため、手を伸ばせば必要なものにすぐ手が届き、家事の動線が劇的に短縮されます。ある経験者は、母屋での生活では何をするにもまず歩くことから始まったのに対し、トレーラーハウスでは座ったまま多くのことが片付くようになり、何事も早く進むようになったと語っています。

特に掃除は驚くほど楽になり、掃除機を使わずに済ませる人もいるほどです。限られた空間での生活に慣れると、その手軽さと効率の良さが、日々の暮らしに時間と心のゆとりをもたらしてくれるのです。また、3キャビンレイアウトのような間取りを選べば、コンパクトな空間ながらも子供に専用のスペースを与えることができ、プライバシーを確保することも可能です。

土地に縛られない究-極の自由

キャンピングカー生活の醍醐味は、季節や気分に合わせて移動できる自由にあります。例えば、暑い夏は北へ、寒い冬は南へと旅を続けながら、その時々で快適な土地を選んで暮らすことが可能です。定住に伴う固定資産税や地域活動の義務からも解放されるため、「住む場所に縛られない生き方」を実現できます。こうしたライフスタイルは、旅を通じて自分に最適な場所を見つけたい人に特に向いています。

いざという時の頼れるシェルター

キャンピングカーは、楽しい旅の道具であると同時に、災害時における頼れる「シェルター」としての役割も果たします。地震などで自宅が被災した場合でも、キャンピングカーがあればプライベート空間が確保された避難場所として機能します。

ソーラーパネルや大容量バッテリー、冷暖房、冷蔵庫、電子レンジなどを備えたキャンピングカーは、ライフラインが寸断された状況でも、ある程度の期間、快適な避難生活を送ることを可能にします。災害の備えとして非常用電源や備蓄品を別途用意する家庭もありますが、キャンピングカーなら普段の楽しみと災害時の備えを一台で兼ねることができ、非常に合理的だという見方もあります。まさに「家族を守る避難場所」を持ち運んでいるような安心感を得られるのです。

物から解放されるシンプルな生き方へ

収納スペースが限られているキャンピングカーでの生活は、必然的に持ち物を厳選することにつながります。この物理的な制約が、結果として「余計なものを買わなくなる」というシンプルなライフスタイルへと導いてくれます。ある経験者は、この生活を始めてから身辺整理の癖がつき、物が少ない暮らしの快適さを実感していると語ります。物欲から解放され、本当に必要なものだけに囲まれて暮らすことは、精神的な豊かさにも繋がるでしょう。

キャンピングカー生活に伴う課題とデメリット

身軽で自由なイメージが先行するキャンピングカー生活ですが、その裏側には乗り越えなければならない数多くの現実的な課題が存在します。水や電気といったライフラインの確保から、法的な手続き、日々のメンテナンスに至るまで、その不便さや制約は決して少なくありません。憧れだけで飛び込むと、すぐに壁にぶつかってしまう可能性があるのです。

最大の壁「住所問題」

キャンピングカー生活における最大の障壁は、「住所」を持てないことから生じる様々な不都合です。日本の法律では、移動可能なキャンピングカーは生活の本拠とは見なされず、住民登録ができません。住所不定になると、運転免許の更新ができない、健康保険が無効になる可能性がある、自動車税の納付や車検が受けられないなど、生活の根幹を揺るがす深刻な問題に直面します。

そもそも、車を所有するためには住所と車庫証明が必須であり、住所がなければ車を買うことすらできないのが現実です。そのため、多くのキャンピングカー生活者は、実家や親族の家に住民票を置かせてもらったり、家賃の安いアパートを借りたりして、法的な「拠点」を確保しています。完全に家を持たない生活というのは、法制度上、極めて困難と言えるでしょう。

ライフラインという名の現実

電気、水、ゴミといったライフラインの確保は、日々の快適さを左右する重要な課題です。

- 電気:常に付きまとう電力不足 ソーラーパネルやサブバッテリーだけでは、生活に必要な電力を安定して賄うのは困難です。特に、夏場のエアコン使用は電力を著しく消費し、バッテリーだけでは数時間の稼働が限界ということも珍しくありません。かといって発電機を使おうにも、その騒音から道の駅やキャンプ場など多くの場所で使用が禁止されています。結果的に、RVパークなどの電源サイトを利用するか、こまめに移動して走行充電するしかなく、電気の制約は常について回ります。

- 水と排水:厳格なルールと手間 生活用水は自宅や許可された施設で給水する必要があり、公園の水道などを無断で使用することは許されません。さらに深刻なのが排水で、調理やシャワーで出た生活排水(グレーウォーター)やトイレの汚水(ブラックウォーター)は、路上や側溝に捨てることは法律で禁じられています。これらの排水は「ダンプステーション」と呼ばれる専用施設で処理する必要があり、利用できる場所はRVパークや一部のキャンプ場に限られます。また、冬場はタンクや配管が凍結し、水回りが一切使えなくなるリスクもあります。

- ゴミと洗濯:終わらない日常の課題 生活すれば必ず出るゴミの処理も大きな問題です。定住地がないため、ゴミの分別や収集サービスは受けられません。コンビニなどのゴミ箱に家庭ごみを捨てることはマナー違反であり、自治体の清掃工場に直接持ち込むなどの対応が必要になります。また、洗濯は基本的にコインランドリー頼りになります。

専門知識が求められる維持管理

キャンピングカーは「車」であると同時に「家」でもあるため、その維持管理には自動車、家屋、さらにはボートなどに共通する複合的な知識と技術が求められます。建築物と違って保守の頻度は格段に高く、常にどこかしら面倒を見ている感覚になるという声もあります。専門家が少ない上に工賃は高額で、部品も輸入品で個人輸入が必要になるケースも少なくありません。自分でメンテナンスできない人にとっては、この維持管理が大きな壁となるでしょう。

このように、キャンピングカーでの暮らしは、自由と引き換えに多くの手間と知識、そして法的な制約を受け入れる覚悟が求められるライフスタイルなのです。

税金と郵便物に関する注意点

キャンピングカーでの生活は、家賃や固定資産税から解放されるというイメージがあるかもしれません。しかし、実際には税金の支払い義務がなくなるわけではなく、また、郵便物の受け取りという社会生活の基本的なインフラをどう維持するかという現実的な問題に直面します。これらは、日本でキャンピングカー生活を送る上で避けては通れない課題です。

固定資産税の真実とその他の税金

キャンピングカー生活における税金の扱いは、しばしば誤解されがちです。

- 固定資産税 キャンピングカーは移動可能な「動産」であるため、車両自体に固定資産税はかかりません。しかし、生活の拠点として土地を購入または賃借する場合、その土地に対しては固定資産税が課されます。さらに注意が必要なのは、ライフライン確保のために敷地内に小さな母屋やプレハブを設置した場合です。この母屋の規模が小さいと、居住用住宅地としての税の減額措置が適用されず、更地と同じ満額の税金を支払うことになる可能性があります。実際に、減税なしの満額を納付しているキャンピングカー生活者もいます。

- 自動車関連税と住民税 キャンピングカーは「車」であるため、自動車税や重量税、車検時の諸費用は当然発生します。また、ガソリンを入れればガソリン税、買い物をすれば消費税もかかります。そして何より、日本に住む以上、所得税や住民税の納税義務から逃れることはできません。これらの税金は住民登録された住所を基に課税されるため、住所不定の状態では納付手続き自体が困難になります。

郵便物というライフライン

税金の通知書や運転免許の更新ハガキなど、重要な郵便物を確実に受け取ることは、社会生活を維持する上で不可欠です。しかし、定住地を持たないキャンピングカー生活では、この郵便物の受け取りが大きな課題となります。

アパートなどから退去して完全なキャンピングカー生活に移行すると、行政からの郵便物が届かなくなり、本格的な「住所不定」状態に陥るリスクがあります。これを回避するため、キャンピングカー生活者は様々な対策を講じています。最も一般的なのは、実家や親族の家、あるいは家賃の安いアパートなどを拠点として借り、そこに住民票を置いて郵便物を受け取るという方法です。この方法は、キャンピングカー生活が「身内の協力の元に成り立つ生活スタイル」である側面を物語っています。

その他の対策としては、以下のようなものがあります。

- 私書箱の利用: 郵便局の私書箱や民間のレンタルポストを契約する。

- 友人宅への依頼: 友人にお願いして郵便物を受け取ってもらう。

- 郵便受けの設置: 拠点となる土地があれば、建物がなくても杭に郵便受けを設置することで郵便物が配達されるケースもありますが、山奥などでは配達区域外となる可能性もあります。

結局のところ、税金の納付も郵便物の受け取りも、法的に有効な「住所」を確保することが大前提となります。自由なイメージとは裏腹に、社会との接点を維持するための地道な工夫が求められるのです。

電気の確保:家代わりにするための必須条件

キャンピングカーでの生活の質は、電気をいかに安定して確保できるかにかかっていると言っても過言ではありません。照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電はもちろん、夏の暑さや冬の寒さをしのぐための冷暖房、調理家電の使用など、現代の快適な生活は電気なしには成り立ちません。しかし、常に移動するキャンピングカーでは、家庭のようにコンセントから無尽蔵に電気が使えるわけではなく、電源の確保は常に大きな課題となります。

キャンピングカーの電源システム

キャンピングカーの電力は、エンジンを動かすためのメインバッテリーとは別に、居住空間の設備を動かすためのサブバッテリーに蓄えられた電気を使用するのが基本です。このサブバッテリーへの充電方法にはいくつかの種類があります。

- 走行充電: エンジンをかけて走行することで、オルタネーター(発電機)からサブバッテリーを充電する方法です。しかし、1日に50km程度の短距離移動では十分な充電量は期待できません。

- ソーラーパネル: 車両の屋根に設置したソーラーパネルで太陽光発電を行い、サブバッテリーを充電します。天候に左右されますが、駐車中でも発電できるのが利点です。

- 外部電源: RVパークやオートキャンプ場などの電源設備がある場所で、コンセントから直接電気を引き込み、車内の電化製品を使用したり、サブバッテリーを充電したりする方法です。

- 発電機: ガソリンなどを燃料にして電気を作り出す装置です。強力な電源となりますが、騒音や排気ガスの問題から、現在では道の駅やほとんどのキャンプ場で使用が禁止されています。

最大の難関:夏のエアコンと冬の暖房

キャンピングカー生活で最も電力を消費するのが、夏のエアコンです。高性能なサブバッテリーを複数搭載していても、夜間にエアコンを使用しただけで容量の半分以上を消費してしまうことも珍しくありません。ソーラーパネルや短時間の走行充電だけでは消費に追いつかず、エアコンを連続して使用するためには、RVパークやキャンプ場の電源サイトを利用することが最も現実的な方法となります。

一方、冬場はFFヒーター(エンジン停止中に使用できる暖房器具)が活躍しますが、これも燃料だけでなくファンを回すために電気を消費します。また、寒冷地では水回りの凍結を防ぐためにヒーターを使用することもあり、冬でも電力管理は重要です。

キャンピングカー生活者たちの工夫と現実的な解決策

限られた電力を有効に使うため、キャンピングカー生活者たちは様々な工夫を凝らしています。 一つの方法は、バッテリーシステム自体の高性能化です。従来の鉛バッテリーは容量の30%以下まで使うと劣化が進むと言われていますが、近年は初期費用が高額ながらも、軽量で寿命が長く、蓄電容量をより効率的に使えるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーへ交換するユーザーが増えています。

しかし、バッテリーの性能向上だけでは限界があります。結局のところ、最も確実で快適な電力確保の方法は、RVパークやオートキャンプ場の電源サイトを計画的に利用することです。これによりバッテリー残量を気にすることなくエアコンや電子レンジといった家電製品を使用でき、同時にサブバッテリーを満充電にすることが可能になります。

自由なイメージのあるキャンピングカー生活ですが、その快適さは、走行充電、ソーラー、そして外部電源といった複数の電源確保手段を、自らの旅のスタイルに合わせて賢く組み合わせることで成り立っているのです。

水と排水:衛生的に暮らすための基礎知識

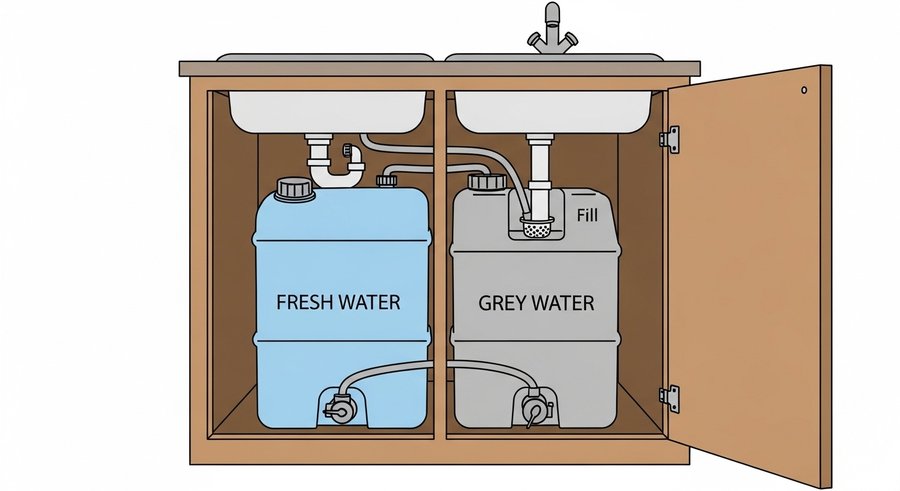

キャンピングカーでの生活において、電気と並んで生命線となるのが「水」です。飲み水や調理、手洗いやシャワー、トイレなど、衛生的で快適な生活を送るためには水の確保と、使用後の排水処理が不可欠です。しかし、蛇口をひねれば水が出て、使った水は自然に流れていく家庭とは異なり、キャンピングカーでは給水から排水まで、すべて自己責任での計画的な管理が求められます。この水問題をどう乗り越えるかが、キャンピングカー生活の質を大きく左右します。

給水:命と衛生の源をどう確保するか

キャンピングカーで使う生活用水は、車載の給水タンク(フレッシュウォータータンク)に貯めておくのが基本です。このタンクへの給水は、自宅や給水を許可しているRVパーク、一部のオートキャンプ場などで行います。水道の蛇口と車両の給水口をホースでつないで補給するのが一般的な方法です。

ここで注意したいのが、補給する水の種類です。日本の水道水には塩素が含まれているため、タンク内で長期間保管しても比較的腐りにくいとされています。災害への備えとして、常に水道水を満タンにしておく人もいます。一方で、キャンプ場やガソリンスタンドで補給できる水が井戸水の場合、塩素が含まれていないため腐りやすく、使用後は毎回タンクを空にするなどの対策が必要です。

手軽に見える公園の水道などから私的に給水する行為は、マナー違反ではなく犯罪にあたる可能性があるため、絶対に行ってはいけません。給水場所に困った場合は、各地にある名水などの湧き水を利用するという選択肢もあります。定住型のスタイルを取る場合は、拠点となる土地に母屋を建てて水道を引き込み、そこからキャンピングカーへ供給する方法が最も現実的です。

排水:社会的な責任とマナー

給水以上に厳格なルールが存在するのが排水です。シャワーや調理などで使用した生活排水(グレーウォーター)や、トイレの汚水(ブラックウォーター)の処理は、キャンピングカー生活における社会的な責任が最も問われる部分です。

- 正しい排水方法 これらの排水は、「ダンプステーション」と呼ばれるキャンピングカー専用の排水施設で処理するのが唯一の正しい方法です。ダンプステーションは、RVパークや一部のオートキャンプ場に設置されており、多くは有料です。例えば、RVパークの利用料(約2000円〜)に加え、オプション料金として500円程度が必要になる場合があります。自宅が一戸建ての場合は、排水管を工事してダンプステーションを設置することも可能です。

- 絶対にしてはいけないこと 生活排水だからといって、側溝や路上に捨てる行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に抵触する可能性のある犯罪行為です。残念ながら、満タンになった排水タンクの中身を走行しながら少しずつ垂れ流すという悪質なマナー違反者もいるようですが、これは決して許されることではありません。

車内水回り設備の現実と工夫

キャンピングカーにはシャワーやトイレが装備されているモデルも多いですが、その使用には特有の制約があります。

- シャワーの実用性 シャワー付きの車両は100リットル以上の大きな給排水タンクを搭載しており、人力で運べる重さではありません。お湯は走行時のエンジンの熱を利用して沸かすタイプが多く、長期間同じ場所にとどまる場合は、お湯を作るためだけに2時間ほどドライブする必要が出てくることもあります。こうした燃料代や排水処理の費用を考えると、日帰り入浴施設を利用する方が安上がりなため、車内のシャワーは非常用と割り切り、普段は使わないオーナーも少なくありません。

- トイレの制約と節水術 車内のトイレは、洗浄水タンクと汚水タンクの容量が限られているカセット式やポータブル式が主流です。家族4人で使用すると、汚水タンクは2〜3日で満杯になることもあります。そのため、家庭のトイレのように「音消し」で水を流すといった使い方はできず、わずかな水で処理できるよう、排泄前に便器にトイレットペーパーを敷くなどの細かな工夫が求められます。

- 冬場の凍結リスク 特に注意が必要なのが冬場の凍結です。沖縄県を除き、氷点下になる地域では給排水タンクや配管が凍結し、水道管が破裂する危険があります。そうなると、水回りの設備は一切使用できなくなります。ヒーターや断熱材で対策を施した寒冷地仕様の車両もありますが、それでも限界があるため、冬場はタンクの水を完全に抜いておき、車内では携帯用のポリタンクなどを使うといった対応が必要です。

キャンピングカーを家代わりにする生活のコストと注意点

- 初期費用と維持費の内訳

- 賃貸アパートとのコスト比較

- 土地を買ってキャンピングカーに住むには?

- 「母屋」や「拠点」を持つことの重要性

- キャンピングカー生活に必要なスキルと覚悟

- アメリカのキャンピングカー文化との違い

初期費用と維持費の内訳

キャンピングカーでの生活は、家賃や固定資産税から解放される自由なイメージがありますが、実際には車両の購入という大きな初期投資と、一般的な住居とは異なる種類の維持費が発生します。このコストを正確に把握し、自身のライフスタイルに合わせた資金計画を立てることが、夢の実現に向けた第一歩となります。

初期費用:夢の城を手に入れるためのコスト

キャンピングカー生活を始めるための初期費用は、車両本体価格が大部分を占めますが、それ以外にも見過ごせない出費があります。

- 車両本体価格 価格は、新車か中古か、また軽キャンパーから大型バスコンバージョンまで、その種類によって大きく異なります。例えば、軽自動車ベースのキャンピングカーは新車で300万円前後からありますが、大型のクラスAと呼ばれるタイプでは新車で2,000万円ほど、中古でも150万円程度からとなります。中古車市場も活発で、10年落ちのキャブコンが500万円程度の値がつくこともあれば、アメリカ製の大型トレーラーが中古で8,000ドルから手に入ることもあります。ハイエースなどをベースに内装をカスタムする場合は、車両代と別に数百万単位の費用がかかることも珍しくありません。

- 購入時の諸経費 車両価格に加えて、購入時には登録費用などの諸経費が別途50万円ほど必要になる場合があります。

- 定住スタイルを選択する場合の追加費用 特定の土地にキャンピングカーを置いて生活する「定住スタイル」を選ぶ場合、さらに大きな初期投資が必要になります。郊外の安い土地を選んだとしても、車両を設置するための造成や舗装、そして電気・水道・下水といったライフラインを引き込むインフラ整備に数百万円の費用がかかることがあります。さらに、倉庫や来客用スペースとしてコンテナハウスなどの母屋を設置する場合は、その建築費用も加わります。

維持費:日々の暮らしを支える出費

キャンピングカーでの生活を続けるためには、自動車としての維持費と、生活者としての経費の両方がかかります。

- 車両関連の費用 自動車税や重量税、車検代、保険料は必須の出費です。大型の車両は税金も高額になりがちで、2年ごとの車検には20万円ほどかかるという試算もあります。また、車体が重いため燃費は悪く、燃料代は常に考慮すべきコストです。特に注意が必要なのがメンテナンス費用です。キャンピングカーの設備は特殊で、専門家が少なく工賃が高額になりがちです。部品も輸入品が多く、個人で輸入するスキルが求められる場面もあります。

- 生活インフラの費用 移動生活の場合、駐車場所の確保が重要になります。RVパークの利用料はアメリカの例で月100ドルから300ドルほど、日本の月極駐車場では月数万円の費用がかかります。電気や給排水のためにRVパークやキャンプ場の電源・ダンプステーションを利用すれば、その都度利用料が発生します。また、車内に風呂がない場合は日帰り温泉などの入浴費が、洗濯はコインランドリー代が定期的に必要となります。

賃貸アパートとのコスト比較

「家賃や固定資産税がかからないから、キャンピングカー生活は経済的ではないか」という考えは、多くの人が抱く魅力的なイメージです。しかし、実際に賃貸アパートでの生活と比較した場合、そのコスト構造は単純ではありません。初期費用から日々の維持費、そして見過ごされがちな費用までを総合的に考慮すると、必ずしも安上がりとは言えないのが実情です。

短期間で非常に限定的な条件下であれば、キャンピングカー生活の方がコストを抑えられる可能性はあります。例えば、100万円程度の中古車を購入し、トイレや風呂などの設備がないシンプルな生活を送る前提で試算した場合、3年間の総費用が家賃月5万円のアパートを下回るという計算もあります。しかし、これは生活の利便性を大きく犠牲にした上での比較と言えるでしょう。

より現実的な期間と設備で比較すると、結論は逆転します。ある試算では、800万円のキャンピングカーで5年間生活した場合、駐車場代や税金、車検代、保険料などを含めた総費用は655万円に達し、家賃5万円のアパートの総費用300万円を大幅に上回りました。さらに、期間を15年に延ばして試算した場合でも、キャンピングカー生活の総費用は2,262万円を超え、家賃9万円のアパート(総費用1,620万円)よりも高コストになるという結果が示されています。

これらの試算の背景には、キャンピングカー特有の費用構造があります。

- 資金調達のハードル 住宅であれば30年以上の長期ローンが低金利で組めますが、キャンピングカーのローンは10〜20年程度が上限で、金利も高めに設定されることが多いのが現実です。そのため、同じ金額を借りても月々の返済額や総支払額は住宅ローンに比べて大きくなり、資金計画上の負担要因となります。さらに、住宅のように将来資産として残るわけではなく、車両は年々価値が下がっていくのも不利な点です。

- 税金の落とし穴 土地を所有して定住する場合でも、キャンピングカーは法的に建築物とは見なされないため、土地にかかる固定資産税の住宅用地特例(減税措置)が適用されない可能性があります。その結果、更地と同じ高い税率が課され、一般的な住宅よりも税負担が重くなるケースがあります。

- 継続的な生活インフラ費用 家賃はかからなくても、日々の生活を支えるための出費は避けられません。シャワーのために日帰り温泉を利用すればその都度入浴料がかかり(1日平均500円という試算も)、洗濯はコインランドリー代が必要です。また、排水処理のためにRVパークのダンプステーションを利用すれば、利用料(約2,000円)に加えてオプション料金(約500円)がかかることもあります。これらの費用は、燃料代や駐車場代と合わせて月々の負担となります。

結論として、家賃という単一の項目だけで経済性を判断するのは難しく、車両の購入費用、税金、保険、メンテナンス、さらに日々の生活インフラ費用まで含めて総合的に考えると、多くの場合は賃貸アパートで暮らす方が安上がりになるケースが目立ちます。キャンピングカーでの生活は、経済的な合理性よりも、移動の自由や趣味といったライフスタイルそのものに価値を見出す選択と言えるでしょう。

土地を買ってキャンピングカーに住むには?

土地を購入してキャンピングカーを家代わりにすることは、夢のあるライフスタイルですが、思いつきで始めると後で大変なことになる可能性があります。成功させるためには、周到な計画と準備が不可欠です。以下に、土地の選定からインフラの確保、法的な手続きまで、具体的なステップと注意点を解説します。

土地の選定と造成

キャンピングカー生活の基盤となる土地選びは、最も重要なステップの一つです。まず、都市計画法上の「市街化調整区域」ではない土地を選ぶ必要があります。また、住宅建築や景観に関する独自の規制がないかも事前に確認しましょう。

立地条件も非常に重要です。国産のキャブコンやバスコンといったキャンピングカーでも、車両全長は6〜7mに達することがあります。そのため、敷地への搬入・搬出がスムーズに行えるよう、十分な幅の接道や段差のない土地が望まれます。細い路地を通らなければならない場所は避けるのが無難です。大型車を安心して駐車・転回できる環境を確保するには、数十坪以上の広さが必要になる場合もあります。土地代を抑えるには、坪単価の安い郊外で探すのが現実的でしょう。

土地が決まったら、キャンピングカーを設置する場所はしっかりと造成し、コンクリートなどで舗装することが望ましいとされています。

母屋の設置とライフラインの確保

日本でキャンピングカー生活を現実的に行うには、敷地内に数坪の母屋を建てる方法が推奨されています。この母屋はコンテナハウスやプレハブでも構いません。母屋は、水道、電気、ガス、電話、下水といったライフラインを引き込むための受け皿となり、各種契約や登記の拠点としても機能します。下水道が通っていないエリアでは、母屋を基点に浄化槽を設置する必要があります。

ライフラインを確保した母屋から、キャンピングカーへ電気や水道などを接続(フックアップ)できるように配管や配線を整備します。これにより、キャンピングカー内で安定してインフラを利用できるようになります。実際に、母屋からライフラインを引き込んでキャンピングトレーラーで生活している人もいます。アメリカ製の大型キャンピングカーには、外部のインフラと直接接続できる機能を備えたものもあります。

住民票と税金の問題

土地と母屋を拠点にすることで法的な手続きは進めやすくなります。住民票は、移動可能な状態では認められにくいものの、車両を固定し定住の実態を示せば取得できる場合があります。固定資産税については、多くの場合「居住用住宅」とは見なされず住宅用地特例が適用されないため、更地扱いで税額が高くなることがあります。一方、キャンピングカー本体は原則として車両扱いとなり、建物としての固定資産税は課されません。

費用と維持管理の覚悟

このライフスタイルは必ずしも安上がりではありません。キャンピングカー本体に加え、土地代や母屋の建築費、インフラ整備費などを含めると、総額が1,000万円を超えることもあります。さらに、住宅ローンのような低金利・長期の融資は利用できないため、資金面の負担は住宅より重くなりがちです。。

また、キャンピングカーは「車」である以上、住宅よりメンテナンスの頻度が高く、常に手入れが求められます。特殊な設備や大型部品は入手や修理にコストがかかり、対応できる専門業者も限られるため、整備を外注すると工賃が高額になるケースも少なくありません。

このように、土地を購入してキャンピングカーで暮らすことは、単なる節約ではなく、相応の資金・知識・覚悟を必要とする独特のライフスタイルです。始める際には地域社会との協調(町内会活動やゴミ出しルールの遵守など)も視野に入れ、入念な準備が成功の条件となります。

「母屋」や「拠点」を持つことの重要性

キャンピングカー生活と聞くと、特定の場所に縛られず自由に移動する暮らしを想像しがちですが、日本の社会制度や生活インフラの中で安定した暮らしを維持するためには、実は「母屋」や「拠点」となる場所を持つことが極めて重要です。車両だけをどこかに置いて生活するというスタイルは、日本ではかなり異端であり、多くの現実的な課題に直面します。

社会制度への対応:住民票と各種手続きの基盤

日本で暮らす上で住民票は行政サービスの基礎となり、完全に住所を持たないキャンピングカー生活は大きな壁に直面します。住民票がなければ免許更新や保険加入などが難しく、車庫証明の取得にも拠点が必要です。そのため、多くの人は実家や安価な賃貸を形式上の住所として確保し、社会的信用や公的手続きを維持しています。

ライフラインの確保:安定した生活の土台

キャンピングカー単体で利用できる電気や水は数日で尽きてしまい、給水や排水処理には手間と費用がかかります。これを根本的に解決するのが「母屋」の存在です。母屋を拠点に電気・水道・ガス・下水を引き込み、そこからキャンピングカーへ接続することで、生活インフラが安定し快適さが大きく向上します。

法的・税金的側面と維持管理

母屋を持つ定住スタイルは利点が多い一方、税金や維持管理の負担も無視できません。固定資産税では住宅用地特例が適用されず、更地扱いで高額になる場合があります。また、キャンピングカーは車両であるためメンテナンス頻度が高く、専門業者や部品の入手にコストがかかるのも課題です。

結論として、日本におけるキャンピングカー生活は、完全に拠点を持たない放浪生活ではなく、「母屋」や最低限の賃貸物件といった拠点を確保することで、初めて現実的かつ持続可能なものとなります。この拠点は、法的な手続きから日々の快適な生活、さらには車両の維持管理に至るまで、あらゆる面で不可欠な役割を果たすのです。思いつきで始めると後が大変なライフスタイルであり、周到な計画が成功の鍵を握ると言えるでしょう。

関連リンク

キャンピングカー生活に必要なスキルと覚悟

キャンピングカーでの生活は、自由でロマンあふれるイメージがありますが、その裏側では、思い付きで始めると後が大変な、極めて実践的なスキルと強い覚悟が求められます。ある経験者は、20年望み続けてようやく理想の生活に辿り着いたと語っており、このライフスタイルがいかに周到な準備を要するかを物語っています。

自己完結を可能にする技術的スキルセット

日本には住居として利用できる規模のキャンピングカーを維持管理する業界が確立しておらず、いわば「後ろ盾が全くない永遠の遠洋航海」のような状態です。そのため、トラブルが発生した際に「近所の大工を呼ぶ」という感覚は通用せず、すべてを自己責任で解決する能力が不可欠となります。

- 総合的なメンテナンス能力 キャンピングカーの維持管理は、自動車、家屋、そしてボートやヨットに共通する技術が混在しており、それらを柔軟に適用する能力が求められます。建築物と比べてメンテナンスの頻度は格段に高く、専門家が少ないため工賃も高額になりがちです。自分で整備ができない人にとっては、これはすぐに大きな壁となります。安易に業者に頼むと、専門知識の不足からかえって車を傷つけられたり、事故の原因になったりする危険性すらあります。

- 部品調達と国際的な対応力 特にアメリカ製の大型キャンピングカーなどの場合、部品の多くが輸入品となります。そのため、部品が故障するたびに個人で輸入手続きを行う必要に迫られることも少なくありません。この作業をスムーズに進めるには、最低でも商業英会話や船便調達といった貿易に関する技能がなければ、たちまち自由が利かなくなります。

- インフラ管理能力 電気や水道といったライフラインも自ら管理しなければなりません。サブバッテリーのシステム(鉛かリチウムイオンか)、ソーラーパネルの発電量、発電機の使い方とその制約(騒音問題など)といった電気の知識は、快適な生活を送る上で必須です。また、給水・排水の管理はもちろんのこと、特に寒冷地では水回りの凍結対策を怠ると配管が破裂する可能性もあり、専門的な知識が求められます。

現実と向き合うための精神的な覚悟

技術的なスキルに加え、日本の社会制度や環境の中で生活していくための精神的な覚悟も同様に重要です。

- 法制度と金銭的負担への覚悟住宅ローンが長期で組めるのとは対照的に、キャンピングカー(モビルホーム)のローンは10〜20年程度が上限で、金利も高めに設定されることが多いのが一般的です。そのため、同じ金額を借りても住宅ローンに比べて返済負担が大きくなります。また、土地を所有して定住する場合でも、車両は建築物と見なされないため、固定資産税の住宅用地特例が適用されず、税金が高くなる可能性があります。さらに、将来的に車両を手放す際、買い手が見つからなければ解体処分となり、その費用が100万円以上かかる可能性も覚悟しておく必要があります。

- 不便さを許容し、工夫を楽しむ姿勢 キャンピングカー生活は、限られた資源の中で暮らす工夫の連続です。水や電気は数日で尽きてしまうため常に節約が求められます。トイレの汚水処理は手間がかかり、洗浄水を節約するための工夫も必要になります。お風呂は日帰り温泉、洗濯はコインランドリーを利用するのが一般的で、その都度コストと手間がかかります。こうした不便さを負担と捉えるのではなく、工夫して乗り越える過程を楽しめるかどうかが、この生活を続けられるかの分かれ道となるでしょう。

- 社会的なマナーと自己責任の徹底 公共の場所を利用する機会が多いため、社会的なマナーへの高い意識が求められます。道の駅などでの長期駐車や、公園での私的な給水、路上での排水などはマナー違反ではなく犯罪行為と認識する必要があります。また、定住する場合は地域社会との協調が不可欠で、町内会への参加やゴミの分別、地域の清掃活動などを通じて周囲との良好な関係を築く努力が求められます。

結論として、日本におけるキャンピングカー生活は、あえて快適さを手放して独自の暮らしを楽しむ、非常に趣味性の強いライフスタイルという側面を持ちます。成功の鍵は、技術的なスキルを磨き、法制度や経済的な現実を直視する覚悟を持ち、不便ささえも楽しむ冒険心にあると言えるでしょう。

アメリカのキャンピングカー文化との違い

キャンピングカーでの自由な暮らしと聞くと、広大な土地を旅するアメリカの「ノマド」のようなライフスタイルを思い浮かべるかもしれません。しかし、日本とアメリカでは社会制度、インフラ、そして文化的な背景が大きく異なり、アメリカと同じ感覚でキャンピングカー生活を送ることは極めて困難です。

インフラと施設の圧倒的な差

最も大きな違いは、キャンピングカー生活を支えるインフラの有無です。

- アメリカの受け入れ体制 アメリカには「RVパーク」や「モビルホームサイト」と呼ばれる、キャンピングカーを受け入れるための施設が充実しています。これらの施設では、電気、ガス、上下水道といったライフラインをキャンピングカーに接続(フックアップ)でき、長期滞在を前提としたコミュニティが形成されています。利用料金も比較的安価で、月100ドルから300ドル程度でプール付きの施設もあるほどです。公認の場所を住宅地として扱い、住民登録や郵便物の受け取りが可能な場合さえあります。

- 日本の現状 一方、日本ではアメリカのようなRVパークはほとんど存在しません。給水は許可された施設で行い、生活排水やトイレの汚水は「ダンプステーション」という専用施設で処理する必要がありますが、これも一部のRVパークやオートキャンプ場に限られています。利用料も1泊2,000円以上に加え、ダンプステーション利用料が別途かかるなど、アメリカに比べてコストが高いのが実情です。また、日本では土地の所有概念が強く、どこでも誰かの土地であるため、勝手に駐車して生活することはできません。

社会制度と法的な壁

インフラ以上に大きな障壁となるのが、社会制度の違いです。

- 日本の住民票制度 日本では、生活の基盤となる住民票をキャンピングカーで登録することは原則として認められていません。住民票がなければ、運転免許の更新、健康保険への加入、自動車税の納付、車検の取得といった、社会生活に必須の手続きが不可能になります。車を所有するための車庫証明も、自宅から一定距離内にあることが定められているため、まず「自宅」の存在が不可欠です。

- アメリカの柔軟性 アメリカには日本の住民票のような全国的な住民登録制度はなく、身分証明には州ごとに発行される免許証や州IDカードが一般的に用いられます。また、州法に基づいて子供を学校に通わせず家庭で教育する「ホームスクーリング」も認められており、移動生活を送りやすい社会的な基盤があります。

文化とライフスタイルの多様性

キャンピングカー生活に対する捉え方も日米で大きく異なります。

アメリカでは、仕事をリタイアした年金生活者や資産家が悠々自適に暮らすケースもあれば、リモートワーカーや季節労働者の移動住居として、さらには家を持てない貧困層の住まいとして利用されるなど、そのライフスタイルは非常に多様です。

対照的に、日本ではキャンピングカーだけで定住するスタイルは「かなり異端」と見なされがちです。多くのユーザーにとって、キャンピングカーはあくまで旅行やレジャーのための「レクリエーションビークル」であり、生活の道具ではありません。近年では、災害時のシェルターとしての有効性も注目されていますが、これも定住とは異なる一時的な活用法です。ある経験者が「インテリがわざわざ貧乏暮らしをして遊ぶ特殊なライフスタイル」と表現するように、日本ではまだ趣味性の強いものと認識されています。

このように、インフラ、法制度、文化のあらゆる側面で、日本のキャンピングカー生活はアメリカのそれとは全く異なる環境下に置かれています。そのため、日本でこのライフスタイルを実践するには、アメリカの模倣ではなく、日本社会に適応した独自の工夫と覚悟が不可欠となるのです。

キャンピングカーを家代わりにするメリットと問題点:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- キャンピングカーを家代わりにすると移動の自由が得られる

- コンパクトな空間で効率的な暮らしが実現できる

- 災害時にはシェルターとして機能する

- 持ち物を厳選するシンプルな生活につながる

- 日本では住民票を取得できない問題がある

- 住所不定になると公的サービスの利用に支障が出る

- 電気は走行充電やソーラーで補うが限界がある

- 夏のエアコンや冬の暖房は電力消費が大きな課題である

- 水と排水はダンプステーション利用が必須となる

- ゴミ処理や洗濯は日常的な大きな課題である

- 車両と住宅の両面で専門的な維持管理が必要である

- 初期費用や維持費は想像以上に高額になることが多い

- 賃貸アパートよりコストが高くなるケースが多い

- 拠点や母屋を持つことで生活の安定性が増す

- アメリカと比べ日本では制度やインフラの壁が大きい