キャンピングカーでの旅をより快適で安全に楽しむためには、装備選びがとても重要です。中でもバックモニターといった視覚的な機能は、走行中の安全確保や車内での快適な時間を大きく左右します。しかし、同じモニターでも種類や機能に違いがあり、正しく理解していないと「思っていたものと違う」と後悔してしまうことも少なくありません。この記事では、キャンピングカーに搭載されるバックモニターについて、それぞれの特徴や選び方のポイントを詳しく解説していきます。

ポイント

- キャンピングカーに特有の死角と事故リスクがわかる

- バックモニターの種類ごとの特徴とメリット・デメリットを理解できる

- 必須機能の重要性、具体的な製品の選び方を知ることができる

- バックモニターのよくある不具合や課題についてわかる

キャンピングカー向けバックモニターの種類とおすすめ製品

- はじめに:キャンピングカーの駐車リスク

- キャンピングカー特有の死角と必要性

- バックモニターの種類と特徴

- ナビモニター連動型バックモニターの利点

- デジタルインナーミラーの特徴

- パノラミックビューモニター/アラウンドビューモニター

- おすすめバックモニター・ドライブレコーダー製品

- その他のバックモニター関連製品・機能

はじめに:キャンピングカーの駐車リスク

キャンピングカーでの旅はワクワクするものですが、意外と見落とされがちなのが駐車場での事故リスクです。警察庁の調査によると、車の事故全体の約27%が駐車場内で発生しており、その半数以上が後退時に起こっているといわれています。

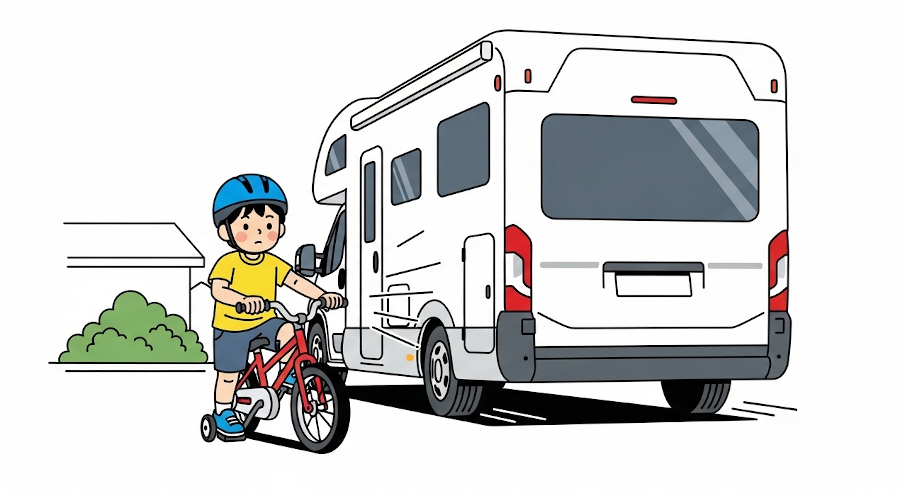

車体が大きく、後部が長く運転席からの視界が制限されるキャンピングカーは、このリスクがさらに高まります。一般車と比べてサイドや後方の死角が非常に広いため、バックや方向転換の際にはより一層の注意が必要です。特に以下のようなケースで事故が起こりやすくなります。

- 後部の自転車や小さな子どもが見えない

- 左右のサイドミラーでも確認できない位置に歩行者がいる

- 斜め後方の柱や車止めに接触してしまう

- 助手席側のサイドが死角となっており、左斜め後ろからの流入が確認しにくい

- 居住空間となっている後部はリアウィンドウが小さく、後方の交通状況が確認しにくい

- 多くのキャブコンではシェルが横にせり出ているため、サイドミラーの位置では後方が見えにくい

バックカメラやセンサーといった補助装備があったとしても、すべての死角をカバーできるわけではありません。夜間や雨天時は画面の視認性が落ち、安全確認の精度が下がりがちです。

キャンピングカーでの旅を最大限楽しむためには、移動中だけでなく「止まる瞬間」にも気を配ることが欠かせません。バックや車庫入れは、慣れている人ほど油断しがちです。「見えているつもり」が命取りにならないよう、常に注意深く行動することが、家族や仲間との時間をより楽しく、そして安全なものにしてくれるでしょう。

キャンピングカー特有の死角と必要性

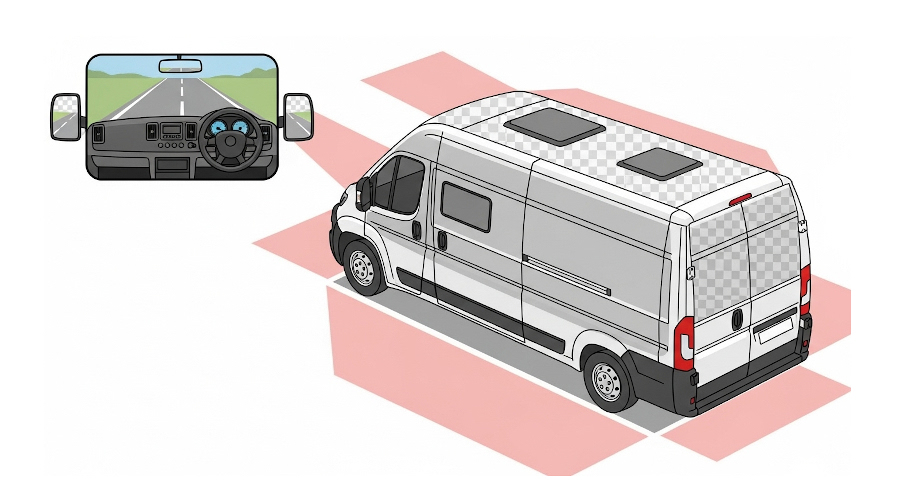

キャンピングカーでの快適な旅を支える上で、その大きな車体ゆえに避けられないのが死角の問題です。一般車と比較してはるかに多くの死角が存在するため、運転経験が豊富なドライバーでも後方や側方の状況を完全に把握することは困難です。大型車両の運転に慣れていない方が初めてキャンピングカーを運転する際に、その視界の悪さに驚くという話も聞かれます。

キャンピングカーに特有の主な死角

キャンピングカーに特有の死角と、それが事故リスクを高める理由についてご説明します。

- 後方視界の制限

キャンピングカーの後部は多くの場合、居住空間となっており、後方確認のためのリアウィンドウが非常に小さく設計されています。これにより、後続車や周囲の状況を確認しにくくなります。通常のルームミラーは、後方の交通状況を確認するというよりは、車内のダイネットの状態を確認する程度の役割しか果たさないことが多いです。

また、キャブコンタイプのようにシェルが横にせり出た形状のキャンピングカーでは、通常のサイドミラーの位置ではせり出した部分が邪魔になり、後方が見えにくいという問題も発生します。これにより、後ろに自転車や小さな子どもがいても見落としてしまうリスクが高まります。

- 助手席側の斜め後ろの死角

キャンピングカー、特にハイエースベースのキャブコンなどでは、助手席側のサイド(左斜め後ろ)が大きな死角となることが多くのドライバーから指摘されています。乗用車のように目視で左斜め後ろを確認することが難しく、シェルが車体よりはみ出ているタイプでは、ドアミラーの視界も制限されます。この死角は、車線変更時や左折時における接触事故のリスクを著しく高める要因となります。

- 車体直近の死角

大きな車体を持つキャンピングカーでは、後方や斜め後方に位置する柱、車止め、あるいは非常に小さな障害物や歩行者、自転車などがサイドミラーやバックカメラの視界に入らず、接触してしまう事例も報告されています。例えば、マイクロバスをベースとした7m級の大型キャンピングカーでは、特にリアタイヤやリアバンパーの角が死角となり、駐車が困難になることもあります。

このようなキャンピングカー特有の広範な死角を補うために、バックモニターをはじめとする車載カメラシステムは極めて重要な役割を担います。ドライブレコーダーのモニター機能は死角を補完し、車両後方の障害物や小さな子どもなどを確認しやすくすることで、衝突のリスクを軽減します。特に、荷物や乗員で後方視界が遮られやすい車両や、夜間や雨天時で視認性が低下する状況において、その有効性はより顕著になります。

また、バックモニターは駐車操作を容易にし、車体が長く車幅感覚を掴みにくいドライバーにとって、駐車時の車両周囲や障害物との距離感を把握するのに役立ちます。近年では、車両の周囲全体を俯瞰して表示する「パノラミックビューモニター」や「アラウンドビューモニター」も登場しており、複数のカメラ映像を合成することで死角を大幅に削減できます。

ドライブレコーダーの記録機能は、万が一の事故やトラブルが発生した際の「自衛手段」としても期待されています。2022年5月以降に発売される新型車には「後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システム、またはミラー)」の備え付けが義務化されるなど、法整備も進んでおり、その重要性はますます高まっています。

もちろん、バックモニターやカメラはあくまで補助手段であり、過信は禁物です。それでも、キャンピングカーでの安全で快適な旅を実現するためには、これらの死角対策を積極的に導入し、「見えているつもり」が事故につながらないよう、常に慎重な運転を心がけることが不可欠です。

バックモニターの種類と特徴

車の後方確認を補助するバックモニターには、その表示方法や機能によっていくつかの種類があります。これらはそれぞれ異なる特徴を持ち、ドライバーのニーズや車両の種類に応じて選択されます。

ナビモニターに表示されるタイプ

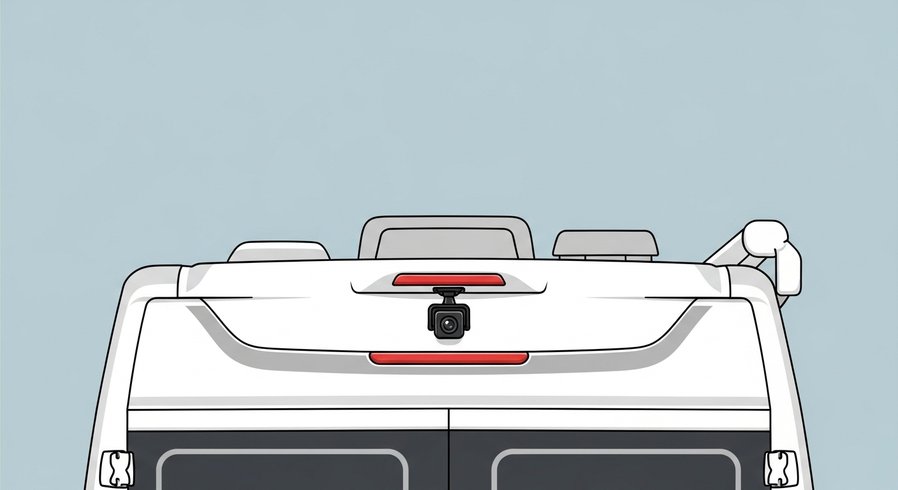

最も一般的なバックモニターの一つが、カーナビゲーションシステムのモニターに後方映像を表示するタイプです。純正ナビまたは社外ナビの画面を利用し、通常はギアをバック(R)に入れると自動的に後方カメラの映像に切り替わります。

デジタルインナーミラー/ルームミラー型バックモニター

このタイプは、従来のルームミラー部分にモニターが内蔵されており、そこにバックカメラの映像が映し出されるのが特徴です。特に「デジタルインナーミラー」と呼ばれるものは、ミラー全面がデジタル表示となり、後席の乗員や積載された荷物、あるいは濃いスモークフィルムが貼られたリアウィンドウによって後方視界が遮られることなく、常に広い範囲でクリアな後方視界を確保できるという大きな利点があります。夜間でも明るく後方を確認できる機能を持つ製品も存在します。

パノラミックビューモニター/アラウンドビューモニター

このシステムは、車両の周囲(前方、後方、左右)に設置された複数のカメラの映像を合成し、車を上から見下ろしたような映像(アラウンドビュー)や、各方向の映像を分割して表示するものです。これにより、車両周辺の広範な死角を大幅に減らすことができ、特にマイクロバスのような大型車両で死角が多く駐車が困難な場合に推奨されます。

その他のバックモニター関連機能

- 望遠・ズームレンズ付きバックカメラ

トラック用などには、複数のカメラ映像を分割画面に映せるものや、電子ズーム機能を備えたバックカメラが存在します。これにより、モニター映像を拡大して確認することが可能となり、後方の詳細な状況把握に役立ちます。

- 超暗視機能付きバックカメラ

夜間や暗い場所での視認性を高めるために、超暗視機能を持つカメラも開発されています。これにより、光量が少ない環境でも鮮明な後方映像を得ることができ、夜間の安全性向上に貢献します。

- リアアンダーミラー

電子モニターがない時代から後方確認手段として使われてきたミラーで、現在でも一部の商用バンなどで見られます。バックカメラが義務化される際、このリアアンダーミラーでも要件を満たせる場合があります。

バックモニターの取り付けや交換を検討する際は、既存のナビやミラーシステムとの互換性、配線の識別、そして希望する機能(常時表示、ガイドライン、ズームなど)を考慮することが重要です。

ナビモニター連動型バックモニターの利点

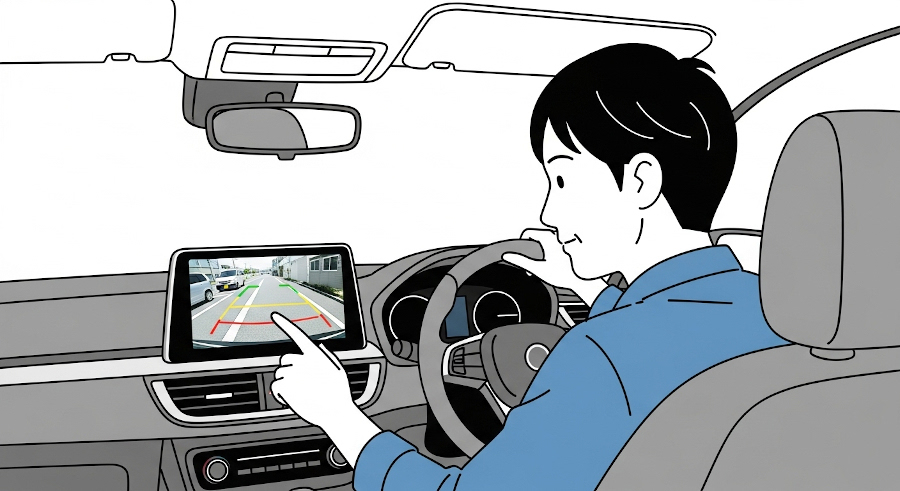

ナビモニター連動型のバックモニターは、カーナビゲーションシステムの大きな画面に直接後方カメラの映像を表示することで、ドライバーに多くの利点をもたらします。

広範で高視認な後方確認

このタイプの最大の利点は、ナビモニターの大きな画面で後方を確認できる視認性の高さにあります。従来のルームミラーでは捉えきれない広範囲の死角を補い、車両後方の障害物や小さな子どもなどを確認しやすくし、衝突のリスクを軽減します。特にキャンピングカーのような大型車両では、後部が長く、運転席からの視界が制限されるため、この広範な視界確保は安全運転に不可欠です。

自動切り替えと高度な連携

ナビモニター連動型バックモニターの活用法は多岐にわたります。

- 自動切り替え機能

バックギア(Rレンジ)に入れると自動的に後方カメラの映像に切り替わるのが一般的です。これにより、ドライバーはスムーズに後方確認を行うことができ、特にバック駐車を容易にします。

- パノラミックビューモニター/アラウンドビューモニターとの連携

車両の周囲に設置された複数のカメラの映像を合成し、車を上から見下ろしたような映像(アラウンドビュー)や、各方向の映像を分割してナビ画面に表示できるシステムです。これにより、車両周辺の広範な死角を大幅に減らすことができ、マイクロバスのような大型車両で死角が多く駐車が困難な場合に特に推奨されます。

- ガイドライン表示

モニター上に距離や幅を示すガイドラインが表示され、ハンドル操作に連動して進行方向を示すアシスト線が表示されるものもあります。これにより、より正確な駐車をサポートし、車両の全長が長い大型車や車幅感覚を掴みにくいドライバーにとって役立ちます。

設置と互換性に関する留意点

ナビモニター連動型バックモニターの導入や運用には、いくつかの注意点があります。

- 互換性と配線

純正ナビに社外カメラを接続する場合、またはその逆の場合、変換ハーネスが必要になることがあります。例えば、ハイエースで純正のパノラミックビューモニターの映像を社外ナビに映すには、データシステム社の変換ハーネス(例:RCA094T-A)が必要です。配線が合わない場合や、ナビ本体の設定(サービスモードでの車種選択やCRCコード入力など)が必要になる場合もあります。 - 表示の不具合や故障

>映像ケーブルの断線、電源の問題、切り替えスイッチの故障、またはナビ本体の不調などによって、映像が映らなくなる不具合が発生することがあります。配線変更後に一時的に正常に表示されても、その後画面が真っ暗になる現象も報告されており、テスターでの確認が推奨されます。

ナビモニター連動型バックモニターは、その大きな画面と多様な機能により、特にキャンピングカーのような大型車両の運転における後方確認と駐車の安全性を大きく向上させる重要なツールと言えます。

デジタルインナーミラーの特徴

デジタルインナーミラーは、従来の光学ミラー(鏡)の代わりに、車両後方に設置されたカメラの映像をルームミラー内のディスプレイに表示する装置です。

デジタルインナーミラーの仕組みと表示

車両後方に取り付けられたカメラが捉えた映像を、ルームミラーに内蔵されたディスプレイに映し出します。これにより、従来の鏡面ミラーでは見えにくかった後方視界を、よりクリアに確認することが可能になります。特に、ミニバンや1BOX車のようにリアウィンドウが遠く視角が狭い車種や、50系プリウスのように後方視界が良好とは言えない車種において、視界の改善が期待されます。製品によっては、通常のミラーモードとデジタル表示モードを切り替えることも可能です。

メリット

デジタルインナーミラーは、ドライバーに多くの利便性と安全性をもたらします。

- 視界の広さと安定性

ヘッドレストや荷物、フリップダウンモニターなどによって後方視界が遮られることなく、常に一定のクリアな後方視界を確保できる点が大きな利点です。従来のミラーでは捉えきれない広範囲の死角を補うことができます。夜間でも明るく後方を確認できる機能を持つ製品も存在し、視認性の向上が期待されます。

- 多機能性

多くの製品にはドライブレコーダー機能が搭載されており、前後の映像を録画できるため、万が一の事故やトラブルの際に「自衛手段」として役立ちます。

- 設置の柔軟性

ドライブレコーダー一体型の場合、フロントガラス周辺がすっきりするという設置上の利点もあります。

デメリット

一方で、デジタルインナーミラーにはいくつかの注意点やデメリットも存在します。

- 視覚的な違和感と目の負担

従来の鏡とは後方までの距離感が大きく異なるため、ドライバーが慣れる必要があります。液晶画面を見るために目の焦点を近くに合わせる必要があり、目が疲れやすいと感じる人もいます。

- 夜間の視認性の課題

夜間の運転時、後続車のヘッドライトがモニター上で白飛びして見えにくくなることがあります。また、室内設置カメラの場合、濃いスモークフィルムが貼られていると夜間の映像が見にくくなることや、街灯程度の明かりしかない環境では真っ暗で何も映らないように見えることもあります。

- 環境・互換性による制約

カメラのレンズやリアガラスに雨粒などが付着すると、それが鮮明に映り込み、視界が悪くなることがあります。また、デジタルインナーミラーは、従来のバックカメラとは映す画角と目的が異なるため、既存の純正バックカメラの映像をデジタルインナーミラーに利用することはできません。オープンカーでは日中に屋根を開けると液晶の明るさが足りずに画面が見えなくなることがあり、相性が良くない場合があります。

これらのメリットとデメリット、視覚的な影響を総合的に考慮し、自身の運転スタイルや車種、使用環境に合った製品を選ぶことが重要です。

パノラミックビューモニター/アラウンドビューモニター

パノラミックビューモニター、あるいはアラウンドビューモニターと呼ばれるシステムは、車両の周囲に設置された複数のカメラからの映像を合成し、車を上から見下ろしたような映像(アラウンドビュー)や、各方向の映像を分割してナビゲーション画面に表示する先進的な後方確認装置です。

広範な死角の解消と安全性の向上

このシステムの最大の活用点は、運転席からでは直接確認が難しい車両周囲の広範な死角を大幅に減らすことです。従来のバックモニターでは後方の一方向しか映し出せなかったのに対し、パノラミックビューモニターは前方、後方、左右の情報を統合し、まるで鳥の目線で車を見ているかのような映像を提供します。これにより、車両後方の障害物や小さな子どもなどを確認しやすくなり、駐車時や方向転換時の衝突リスクを大幅に軽減します。特に、マイクロバスのような大型車両で死角が多く駐車が困難な場合には、このシステムの導入が強く推奨されています。

トヨタモビリティ東京

システム連携と利便性の向上

パノラミックビューモニターは、様々な車両システムと連携し、ドライバーの操作を簡素化します。多くの場合、バックギア(Rレンジ)に入れると自動的に映像がナビモニターに切り替わって表示されます。さらに、発進時(Dレンジ)にはビューボタンを押すことで周囲の映像を表示できる機種もあります。

このシステムはメーカーオプションとして提供されることが多く、トヨタ純正ナビでは、パノラミックビューモニターがバックカメラの機能も兼ねてナビに映像を映し出す設定があります。例えば、ハイエースでメーカーオプションのパノラミックビューモニターを装着した場合、別途バックカメラは不要となり、リアアンダーミラーも非装着とすることができます。

社外製のナビゲーションシステムを使用している場合でも、パノラミックビューモニターの映像を活用することは可能です。例えば、純正のパノラミックビューモニターの映像を社外ナビに映し出すためには、データシステム社(Data System)の変換ハーネス(例:RCA094T-A)が必要となります。

代表的な純正システム

- トヨタ:パノラミックビューモニター

ハイエース、カムロード、アルファードなどにメーカーオプションとして設定。車体前後左右のカメラ映像を合成し、俯瞰映像や分割表示を可能にします。 - 日産:アラウンドビューモニター

NV350キャラバン、セレナなどに採用。トヨタ同様、車両周囲を上から見下ろしたような映像を提供します。 - ホンダ:マルチビューカメラシステム

ステップワゴン、N-VANなどに設定。車庫入れや縦列駐車時に有効です。 - マツダ:360°ビューモニター

ボンゴ、CXシリーズなどに搭載。死角低減を目的とした周囲映像表示機能を提供します。

おすすめバックモニター・ドライブレコーダー製品

キャンピングカーの運転において、後方確認の不安を軽減し、安全性を高めるために多種多様なバックモニターやドライブレコーダーが販売されています。ここでは、その中からおすすめの製品や機能をご紹介します。

デジタルインナーミラー型(ドライブレコーダー機能一体型を含む)

デジタルインナーミラーは、後席の乗員や荷物で視界が遮られることなく、より広い範囲で後方を確認できるのが大きなメリットです。

アルパイン (ALPINE) デジタルインナーミラー

アルパインのデジタルインナーミラー「DVR-DM1246A-IC」は、バックモニターとドライブレコーダーの機能を一体化したモデルです。純正ミラーを置き換える形で取り付けでき、前方・後方の映像を高画質で記録可能。事故時の映像記録や後方視界の確保に役立ちます。

リアカメラは車内設置タイプと車外設置タイプが用意されており、キャンピングカーやSUV、ピックアップトラックなど車種に合わせた選択が可能です。特に車外設置用の「DVR-DM1200A-OC」は、キャノピー付き車両などでも後方をしっかり確認できる仕様となっています。また、モニター上で上下の画角を調整できる機能も備え、駐車時の視認性を高めます。

- DVR-DM1246A-IC ¥109,780 amazon

- DVR-DM1200A-OC ¥55,973 amazon

ネオトーキョー ミラーカム3 MRC-2024

ネオトーキョーの「ミラーカム3 MRC-2024」は、前後カメラを備えたデジタルインナーミラー型ドライブレコーダーです。高輝度10.88インチIPS液晶を搭載し、昼間は背景までクリアに映し出し、夜間は自動輝度調整や調光機能により眩しさを抑えながら鮮明な映像を表示します。前後カメラにはソニー製センサーを採用し、フルHD(リアは2.5K補間)録画に対応。ズーム表示や上下スライドによる視野調整など操作性も良好です。

リアカメラは車内・車外どちらにも取り付け可能で、雨天や暗所でも安定した映像を確保できます。日常の後方確認から夜間走行まで幅広く活躍するモデルで、ミラー型ドラレコを検討するユーザーからも画質と使いやすさの両面で高く評価されています。

- ミラーカム3 MRC-2024 ¥35,800 amazon

MAXWIN MDR-A002A・MDR-PRO1

MAXWIN MDR-A002Aは、ミラー型ドライブレコーダーで、運転中の後方確認や録画機能を兼ね備えたモデルです。シンプルな操作性と直感的な画面表示により、幅広いドライバーが使いやすい設計となっています。

MDR-PRO1は、純正ミラー交換型のデジタルインナーミラー。前後同時録画、HDR対応、駐車監視、LED信号対応など高性能機能を搭載し、幅広い車種に対応するモデルです。予算に余裕があれば「とても良い」と評価されている製品です。

MAXWIN SV5-MDR-A002C2A(リアカメラ車外タイプ)

SV5-MDR-A002C2Aは、トラックやキャンピングカーのような大型車両向けに開発された複数方向対応型のドライブレコーダーです。フロントカメラと車外設置のリアカメラがセットになっており、さらに増設カメラを1台追加することで、最大3台のカメラで同時録画が可能です。詳細解説ページ

- SV5-MDR-A002C2A ¥49,499 amazon

コムテック (COMTEC) ZDR038 / ZDR048

コムテックは純正採用の実績もあるため信頼性が高いと評価されています。前後2カメラタイプのZDR038は、既存のドライブレコーダーを残したまま、前方のカメラを接続せず、後方録画のみを行うことも可能です。

AKEEYO (アキーヨ)

AKEEYOは、コストパフォーマンスに優れたブランドで、ミラー型だけでなく別体式360°ドライブレコーダーやナイトビジョン機能付きモデルも展開しています。

- AKY-V360ST ¥25,000 公式ショップ

- AKY-NV-X¥33,500 公式ショプ

Changer (チェンジャー)

ルームミラーに被せて使用するタイプのドライブレコーダーです。後方映像を常時表示でき、バック時には自動で映像切り替え。また、フロントカメラ映像を表示したり、後方映像と2分割表示することも可能です。

- Changer amazon公式ショップ

- V69S Pro ¥15,980 amazon

- T826 ¥17,800 amazon

後方特化型ドライブレコーダー

バックカメラやリアモニターを別途設置することなく、キャンピングカー運転中の常時後方確認手段として使用できます。

Yupiteru リア専用 ドライブレコーダー SN-R11

YupiteruのSN-R11は、後方専用のドライブレコーダーで、200万画素(フルHD)の鮮明な映像と、最大163°の広視野角が特徴です。本体にモニターは付属していませんが、無線LANを内蔵しているため、スマートフォンやタブレットを接続してライブ映像の表示や機器の操作が可能です。

- SN-R11 ¥17,358 amazon

その他のバックモニター関連製品・機能

Pioneer(パイオニア)のカロッツェリア/Panasonic(パナソニック)のディスプレイオーディオ

これらの製品はカーナビのモニターにバックカメラの映像を表示するタイプで、ナビ画面を利用することでより大きな画面で後方確認が可能です。パナソニックのディスプレイオーディオは、ブルーレイ対応モデルもあり、バックカメラや後席モニター、動画視聴も可能です。

超暗視機能付きバックカメラ

夜間やスモークフィルムが貼られた窓越しの視認性を劇的に向上させるため、超暗視機能付きバックカメラへの交換が推奨されます。

望遠・ズームレンズ付きバックカメラ

トラック用バックカメラには電子ズーム機能を備えたものがあり、モニター映像を拡大して詳細を確認できます。

明るいバックランプへの交換

既存のバックモニターの視認性改善策として、T16 LEDバックランプのような明るいLEDバックランプに交換することが効果的です。これにより、特に夜間の後方視認性が向上し、モニター映像がより鮮明になります。

キャンピングカーでの旅を最大限に楽しむためには、移動中だけでなく、駐車時のような「止まる瞬間」にも気を配ることが重要です。これらの補助装置を導入し、「見えているつもり」が事故につながるのを防ぐために、常に注意深く行動することが求められます。ドライブレコーダーやバックモニターは非常に便利な機器ですが、あくまで補助手段であり、最終的な安全はドライバー一人ひとりの心がけにかかっています。

キャンピングカー用バックモニター選びのポイント

- 高画質と必須機能の重要性

- バックモニターの費用相場と取付方法

- バックモニターのよくある不具合と改善策

- 取り付け・配線に関する課題

- 運転感覚とデジタル表示の特性

- バックモニターとバックガイドモニターの違い

- バックカメラ装着義務化の背景と現状

- バックモニターが自衛手段になる理由

- バックモニターを選ぶ際のチェックポイント

高画質と必須機能の重要性

車両の後方視界を補助するバックモニターは、駐車時や後退時の安全性を高める上で非常に重要な役割を果たします。特に車体が大きく死角が多いキャンピングカーでは、その重要性が一層増します。駐車場内での事故の約27%が発生し、その半数以上が後退時に起こるとされる中、バックモニターは「見えているつもり」が命取りになる状況を防ぐための不可欠な装備と言えます。安全な後方確認を実現し、万が一のトラブルに備えるためには、単に映像が映るだけでなく、高画質であること、そして特定の必須機能が搭載されていることが非常に重要になります。

映像品質とカメラ性能

後方確認の精度を左右する映像品質は、主に以下の要素によって決まります。

- 画素数と解像度

バックモニターやドライブレコーダーにおいて、映像の精細さを示す指標が画素数と解像度です。事故時に相手の車両ナンバーをしっかりと読み取るためには、200万画素(フルHD)以上の画質が必要とされています。これは現在のドライブレコーダーの主流とされる画質であり、より精細な画像を求めるのであれば、300万画素や400万画素の製品も選択肢に入れると良いでしょう。

- WDR(ワイドダイナミックレンジ)やHDR(ハイダイナミックレンジ)機能

これらは、逆光時など明暗差の大きい環境で画像を補正する機能です。車を運転中にトンネルの出入り口で経験するような、映像が真っ白になる「白飛び」や、真っ黒になる「黒つぶれ」を修正し、常に鮮明な画像を記録するために必須とされます。これらの機能の有無が、視界の悪化を防ぎ、映像の視認性を大きく向上させます。

- 暗視機能

夜間や街灯の少ない暗い場所での視認性を高めるためには、超暗視機能付きのカメラを選ぶことが重要です。また、既存のバックランプをT16 LEDバックランプのような明るいLEDランプに交換することでも、夜間の後方視認性が大幅に向上し、モニターの映像が見やすくなります。スモークフィルムが貼られたリアウィンドウを持つ車両では、この機能が特に役立ちます。

付加機能

映像品質に加え、安全運転をさらにサポートする様々な機能がバックモニターには搭載されています。

- GPSデータや速度記録機能

映像と同時にGPSデータや走行速度を記録する機能があると、事故時などに現場の正確な位置情報を特定できる他、速度遵守の証拠にもなります。特に見知らぬ土地を訪れるキャンピングカーでのドライブでは、より大きな安心感をもたらします。

- ガイドライン表示

モニター上に距離や幅を示すガイドラインが表示される機能は、駐車をより正確にサポートします。一部の製品では、ハンドル操作に連動して進行方向を示すアシスト線が表示されるため、駐車時の車両の動きを予測しやすくなります。 - 常時表示機能

バックギア時だけでなく、常時後方の映像を表示できる設定を持つモデルも存在します。これにより、走行中に後続車の状況を常に把握したり、キャンピングカーの場合には居住空間の様子を確認したりすることが可能になります。 - ドライブレコーダー機能

多くのデジタルインナーミラー製品にはドライブレコーダー機能が搭載されており、前後の映像を録画できます。これは万が一の事故やトラブルの際に「自衛手段」として非常に有効であり、純正ドライブレコーダーがある場合でも、併用することで録画の証拠を増やすという考え方もあります。

これらの高画質な映像と便利な機能は、死角が多い大型車両の運転における不安を大幅に軽減し、駐車や車線変更時の判断をサポートします。しかし、バックモニターはあくまでも補助手段であり、過信は禁物です。最終的な安全確認は、自身の目で周囲を目視することや、必要に応じて誘導係のサポートを求めるなど、ドライバー自身の心がけが最も重要であることを忘れてはなりません。

バックモニターの費用相場と取付方法

車両の後方視界を補助し、駐車時や後退時の安全性を高めるバックモニターの導入は、その種類や取り付け方法によって費用が異なり、選択肢も多岐にわたります。

費用相場

バックモニターの導入にかかる費用は、製品の種類や機能、そして取り付け方法によって大きく変動します。

- 製品本体の価格

本体価格は約4,000円から25,000円程度と幅広く、以下の要素によって価格が左右されます。- モニターのタイプ: ルームミラーに内蔵されるミラー型は比較的安価な傾向にあります。ダッシュボード設置型や、カーナビに連動させるタイプ、専用モニターを使用するタイプはやや高額になることが多いです。

- カメラの性能: 夜間対応、広角レンズ、防水性能、ガイドライン表示機能の有無などが価格を押し上げます。特に暗い場所やスモークフィルム越しの視認性を高める超暗視機能付きバックカメラや、明るいLEDバックランプへの交換は、視認性向上に有効です。

- 配線の有無: 有線タイプは安定性に優れるものの配線工事が必要ですが、無線(ワイヤレス)タイプはDIYでの取り付けが容易で、本体価格も抑えられます。

- 取り付け費用(業者依頼の場合)

専門業者に依頼する場合、製品本体の価格に加えて別途工賃が発生します。

- モニター一体型(ミラー型など):約10,000円から15,000円

- 別体モニター型(ダッシュボード設置など):約12,000円から18,000円

- カーナビ連動型(既存ナビに接続):約8,000円から15,000円

車種によっては、内装の取り外しや電源接続が複雑になり、工賃が高くなる場合もあります。

- 総費用相場

製品本体と工賃を合わせた総費用は、モニター一体型で15,000円から35,000円、別体モニター型で20,000円から43,000円、カーナビ連動型で13,000円から30,000円が目安とされます。費用を抑えたい場合は、Amazonや楽天などでワイヤレスモデルを購入し、DIYで取り付けることで1万円以下での導入も可能です。

取り付けの選択肢

バックモニターの取り付け方法は、大きく分けてDIYと専門業者への依頼の2つがあります。

- DIY(Do It Yourself)

ワイヤレスモデルは比較的配線作業が少なく、DIYでの導入が容易です。既存のカーナビにバックカメラの映像を分岐させる作業も比較的容易とされています。ACC電源、常時電源、アース、バック信号線などの配線知識が必要となり、車両側の配線が不明な場合はディーラーから配線図を入手すると役立ちます。また、「内張剥がし」や「配線通し」といった専用工具を使用すると、作業がスムーズに進みます。 - 専門業者への依頼

配線作業が複雑な場合や、外付けカメラのようにボディに穴を開ける必要がある場合は、専門業者に依頼することが強く推奨されます。配線ミスは、モニターの起動不良や映像の不具合(例:「信号ありません」の表示や画面が真っ暗になる現象)につながる可能性があるため、電気系統に不慣れな場合は、カー用品店(オートバックスやイエローハットなど)のプロに依頼するのが安心です。

既存システムとの互換性

多くのバックモニターはカーナビのモニターに映像を表示でき、大画面での後方確認が可能です。しかし、デジタルインナーミラーと従来のバックカメラは、映す画角と目的が異なるため、既存のバックカメラの映像をデジタルインナーミラーに直接利用することはできません。純正のパノラミックビューモニターの映像を社外ナビに表示させたい場合は、データシステム社(Data System)の変換ハーネス(例:RCA094Tなど)が必要となることがあります。

車種によっては、トランクの構造や他の部品の配置により、バックカメラを車両の中央に設置できない場合があり、これが駐車感覚を掴みにくくする原因となることもあります。また、オープンカーのように日中に屋根を開けると液晶の明るさが不足し、画面が見えなくなるなど、特定の車種との相性も考慮が必要です。

カメラの設置位置と環境の影響

カメラの設置位置は視認性に大きく影響します。室内設置の場合、リアガラスに貼られた濃いスモークフィルムが夜間の視界を悪化させる可能性がありますが、適切なフィルム濃度やカメラ性能によっては問題なく映る場合もあります。リアガラスの熱線がモニターに映り込んだり、雨天時に水滴が付着して視界が悪くなったりすることもあります。カメラをガラス面になるべく近づけて設置することで、室内の構造物の映り込みを減らし、視界を改善できるとされます。屋外設置では、後方からのヘッドライトの光を直接受けやすく、眩しさに悩む場合があります。

バックモニターのよくある不具合と改善策

バックモニターの映像が期待通りの品質でない場合や、正常に表示されない場合は、いくつかの原因が考えられます。

映像の視認性や画質の不足

- 問題点

- 純正のバックモニター付きデジタルインナーミラーの映像が小さく、見づらいと感じることがあります。

- 古いバックカメラの場合、レンズが白く曇ってしまい、映像の視認性が低下することがあります。モニターで白っぽく見える場合は、まずレンズの状態を確認すると良いでしょう。

- 夜間や雨天時には画面の視認性が低下し、安全確認の精度が落ちることがあります。濃いスモークフィルムを貼ったリアガラスの室内設置カメラでは、夜間の視界が悪化する可能性もあります。

- 後続車のヘッドライトがモニター上で白飛びしたり、ノイズが出たり、にじんで見えたりすることがあります。

- カメラの補正機能が過剰に働くことで、夜間の看板の文字などが判別しにくくなることがあります。

- 改善策

- バックランプの電球を明るいLEDランプ(T16 LEDバックランプなど)に交換することで、特に夜間のモニターの視認性を向上させることができます。

- 夜間やスモークフィルム越しの視認性を高めるために、超暗視機能付きバックカメラへの交換が推奨されます。

- カメラのレンズが曇っている場合は、レンズの確認や交換が有効です。

- 望遠またはズームレンズに交換することで映像を拡大することも可能ですが、トラック用などに多い電子ズーム機能付きカメラの方が現実的な解決策となることが多いです。

- 雨天時の視界不良対策としては、リアガラスやカメラレンズへのガラスコーティングが挙げられます。

- 室内の構造物の映り込みを減らすには、カメラをガラス面になるべく近づけて設置することで視界を改善できるとされています。

表示の不具合や故障

- 問題点

- バックカメラの映像がナビモニターに全く映らなくなり、画面が真っ黒になることがあります。

- 「信号ありません」と表示される場合、配線ミスや電源供給の問題が考えられます。

- 映像ケーブルの断線、電源の問題、切り替えスイッチの故障、またはナビ本体の不調が原因で映像が映らなくなることがあります。

- 配線変更後、一時的に正常に表示されても、その後バック時に画面が真っ暗になる現象が報告されています。

- 他の電装品(例:シガーソケットに接続した空気清浄機)のショートが原因で、配電盤の分岐が飛び、バックモニターなどの不具合が生じる可能性もあります。

- 純正デジタルインナーミラーからの出力映像にノイズ(横線黒ノイズ)が入ることがあります。ミラーをデジタルモードから通常の鏡モードに切り替えるとノイズが消える場合があり、デジタルインナーミラー側の出力に問題がある可能性が示唆されます。

- 牽引時にバックモニターが誤作動したり、バックアラームが鳴り続けたり、エンジンが吹けなくなる症状は、アース不良の可能性が最も高いとされています。

- 社外テールランプに交換後、バックモニターが点きっぱなしになったり、バックアラームが鳴り続ける場合、テールランプ内のバックフォグの組み込みが原因となることがあります。

- エンジンを切ってもモニターがつきっぱなしになる不具合が発生することがあり、カメラ側に問題がある可能性も指摘されています。

- 安価な製品や中華製とされる製品の中には、オーバーヒートによる再起動などの不具合が報告されています。

- トラブルシューティング/原因特定

- まず、映像ケーブルの断線、電源の問題、切り替えスイッチの故障、またはナビ本体の不調など、配線と機器の状態を確認します。

- 配線が正しく接続されているか、変換ハーネスの有無などを確認することが重要です。配線が原因でナビ(例:アルパインBigX)への接続で映像が真っ暗になる場合、通信系の配線カットで解決した事例も報告されています。

- バックランプへの配線接続ミスが考えられる場合は、テスターでの確認が推奨されます。

- ヒューズボックスからの電源取り出しが正しく行われているか、誤ったヒューズタイプを使用していないかを確認します。

- 牽引時の不具合には、接続と絶縁の確認が必要です。

ガイドラインの不具合

- 問題点

- バッテリー交換後にバックモニターのアシスト線(ハンドル連動ガイド線)が表示されなくなることがあります。

- 後付けのバックモニターでは、ハンドル連動ガイド線が動かないタイプも多く存在します。

- 改善策

- 一部のトヨタ車(ハイエースなど)では、ハンドルを右に全開、次に左に全開、そしてまっすぐに戻すという「儀式」を行うことで、ガイドラインが復活する場合があります。

- ナビのサービスモードで車種設定が適切でない場合や、年代の異なるナビへの交換では、CRCコードの入力が必要になることがあります。

死角の発生とカバー範囲の不足

- 問題点

- バックカメラやセンサーがあっても、すべての死角をカバーできるわけではありません。特にマイクロバスをベースにしたキャンピングカー(7m車体)では、標準のバックカメラだけではリアタイヤやリアバンパーの角が死角となり、駐車時にこれらの部分の確認が難しく、困難を伴うことがあります。

- 車種によっては、バックカメラを車両の中央に設置できない場合があり、これが駐車感覚を掴みにくくする原因となることもあります。

- 改善策

- 補助ミラーやサイドカメラを積極的に導入し、死角を補うことが重要です。

- 複数のカメラ(左右ピラー、常時後方監視、屋根上前方監視、客室監視)を増設したり、パノラミックビューモニター(アラウンドビューモニター)を導入したりすることが推奨されます。特にマイクロバスのような大型車両で有効です。

- モニターも三分割や四分割タイプを使用すると、場所を取らずに便利です。

取り付け・配線に関する課題

バックモニターを後付けする際、配線作業や互換性に関する問題が生じることがあります。

問題点

- 配線作業はACC、常時電源、アース、バック線などの識別と接続が必要であり、複雑な場合があります。

- 後部カメラに付随する赤線コードの接続が必要かどうかが不明瞭な場合があります。

- 降圧ケーブルを使用する際に、適切なヒューズボックスの箇所を見つけるのが難しいことがあります。

- 純正ミラーに自動防眩機能やオートハイビームセンサーが一体となっている場合、社外品に交換すると警告灯が点灯したり、機能が使用できなくなる可能性があります。

- デジタルインナーミラーと従来のバックカメラは、映す画角と目的が異なるため、既存のバックカメラをデジタルインナーミラーの映像として直接利用することはできません。

- デジタルインナーミラーの取り付け時にリアガラスの熱線がモニターに映り込んだり、カメラをガラス面から離して設置すると室内の構造物が映像に映り込んだりすることがあります。

- カメラの固定が不安定だと、トランクの開閉などでカメラが傾くことがあります。

改善策

- 車両側の配線が分からない場合は、ディーラーから配線図を入手すると、無償で提供してくれることがあります。

- 新しく電装品を取り付ける際は、ナビ裏に接続する方法が推奨されます。

- 配線が複雑な場合や、外付けカメラのようにボディに穴を開ける必要がある場合は、専門業者(カー用品店など)に依頼することが強く推奨されます。

- 純正のパノラミックビューモニターの映像を社外ナビに映すには、データシステム社(Data System)の変換ハーネス(例:RCA094Tなど)が必要です。

- 後付けでバックカメラを装着する場合、道路運送車両の保安基準に適合するように設置する必要があります。カメラの取り付け位置やモニターの設置場所、配線などが規定されており、これに適合しない場合は車検に通らない可能性があります。

運転感覚とデジタル表示の特性

バックモニターは非常に便利ですが、その特性を理解し、適切に活用することが重要です。

留意点

- デジタルインナーミラーは、モニター越しの映像であるため、実際の距離感と異なるという点が大きな視覚的影響の一つであり、ドライバーは慣れる必要があります。この距離感の違いが、車線変更時の判断などに影響を及ぼす可能性があります。

- 液晶画面を凝視するため、前方からミラーに視線を移す際に目の焦点距離が変わり、慣れないうちは目が疲れることがあります。老眼の人にとっては特にピントが合いづらいという問題が指摘されています。

- バックモニターは便利ですが、過度に頼りすぎると人間の脳が退化し、判断能力が低下して事故につながる可能性があります。常に交通ルールを守り、安全確認を怠らない心がけが大切です。

- デジタルインナーミラーは、バック時に映像が物理的に下向きに動くわけではなく、映る範囲に限界があります。

バックモニターとバックガイドモニターの違い

バックモニターとは、車両後方に設置されたカメラの映像を運転席のモニターに映し出す装置です。シンプルに後方の様子を映すだけなので、後退時に人や障害物の有無を確認する補助として使われます。

一方でバックガイドモニターは、映像にガイドラインを重ねて表示できるのが特徴です。ハンドル操作に連動してガイドラインが動き、車両の進路や予想される軌道を直感的に把握できます。そのため、駐車スペースにバックで入れる際や狭い場所での切り返しなどに便利です。

つまり、バックモニターは「後方を映すカメラ」、バックガイドモニターは「後方を映しながら進路の目安を示すカメラ」という違いがあります。

バックカメラ装着義務化の背景と現状

バックカメラの装着義務化は、主に後退時の事故を防止することを目的としています。国土交通省は、国際的な安全基準との整合性を図るためにこの義務化を導入しました。

義務化の現状

- 2022年5月以降に発売された新型車から適用が開始されています。

- 継続生産車(既存モデルの新車)に対しては、能登半島地震の影響により2024年11月に延期されました。

- 義務化の対象となるのは、二輪車や特殊自動車などを除くすべての四輪自動車です。

- 具体的に義務付けられる装置は「後退時車両直後確認装置」と呼ばれ、これにはバックカメラ、検知システム、またはミラーのいずれかが含まれます。

- この義務化は自動車メーカーに対するものであり、現在車両を所有している一般のドライバーが、今乗っている車にバックカメラを後付けする必要はありません。

バックモニターが自衛手段になる理由

キャンピングカーの運転において、その大きな車体と広範な死角は常に事故リスクと隣り合わせです。このような状況において、バックモニターやドライブレコーダーは単に後方確認の補助に留まらず、「自衛手段」として極めて重要な役割を担います。

トラブル時の証拠

ドライブレコーダーの記録機能は、万が一のトラブルや事故が発生した際の自衛手段として広く活用されています。事故時の参考資料として活用され、事故処理がスムーズに行われるケースも増えています。これにより、不当な過失を問われることを防ぎ、自身の安全運転を客観的に証明する助けとなります。

危険運転の抑止効果

ドライブレコーダーの存在自体が危険運転の抑止効果をもたらすことも期待されています。車両にカメラが搭載されていることが明確であれば、煽り運転などの危険な行動を抑制する効果が考えられます。

GPSと速度記録機能

ハイスペックなドライブレコーダーには、映像と同時にGPSデータや走行速度を記録できる機能が搭載されています。これにより、事故発生地点の正確な位置情報を取得できるだけでなく、万が一の事故の際に自身が「速度を守っていた証拠」として提示できます。

このように、バックモニターやドライブレコーダーは、キャンピングカーの運転において広大な死角を補い、事故リスクを軽減するだけでなく、トラブル時の「自衛手段」として、そして安全運転の「証拠」として、ドライバーを守るための不可欠な存在となっています。

バックモニターを選ぶ際のチェックポイント

モニターの種類と表示方式

- ナビ連動型:純正/社外ナビと連携。

- ミラー型:荷物で後方が見えにくい車両に有効。

- アラウンドビュー型:複数カメラで俯瞰表示。大型車や死角の多い車両に最適。

映像品質とカメラ性能

- 高画質(200万画素以上)でナンバー確認が可能。

- WDR/HDR機能で逆光でも鮮明。

- 暗視機能と明るいバックランプで夜間対応。

- 広角/ズーム・防水対応もチェックポイント。

付加機能

- ドライブレコーダーやGPS連動機能が事故時に役立つ。

- ガイドライン表示や常時表示も駐車時に便利。

取り付け・互換性

- 車種ごとの相性に注意。

- 純正システムとの連携可否や取り付け場所も要確認。

- 配線作業が不安なら専門店に依頼。車検対応も忘れずに。

視覚への影響と慣れ

- デジタル映像は距離感に違和感が出ることも。

- 目の疲労が気になる人は注意。使ううちに慣れる場合もあります。

予算感と選び方

- 本体は5,000円〜25,000円、取り付け工賃は1〜2万円程度が相場。

- 安すぎる製品は画質が悪いこともあるため、性能とレビューを重視して選びましょう。

補助機器としての意識

- モニターはあくまで補助であることを忘れない。

- 死角確認のための目視、補助ミラー、誘導員の活用が安全運転の基本です。

キャンピングカー向けバックモニター製品と選び方:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- キャンピングカーは死角が多く、特に後退時の事故リスクが高い

- バックモニターは後方確認を補助し、事故のリスクを軽減する

- バックモニターの映像品質は、画素数、WDR/HDR機能、暗視機能が重要である

- GPSデータや速度記録機能は、万が一の事故の際に自衛手段となる

- ガイドライン表示機能は、駐車時の正確な操作をサポートする

- 常時表示機能により、走行中の後方状況を常に把握できる

- デジタルインナーミラーは、荷物などで後方視界が遮られる場合に有効である

- パノラミックビューモニターは、車両周囲の広範な死角を大幅に減らせる

- バックモニター本体の価格相場は4,000円から25,000円程度である

- 業者に依頼する場合の取り付け工賃は8,000円から18,000円程度が目安である

- DIYも可能だが、配線に自信がない場合は専門業者に依頼することが推奨される

- バックモニターはあくまで補助手段であり、過信は禁物である

- 後付けする際には、道路運送車両の保安基準に適合するよう設置する必要がある

- バックカメラの装着義務化は、新型車に対して2022年5月から適用されている

- ドライブレコーダーは、トラブル発生時の自衛手段や危険運転の抑止効果も期待できる