キャンピングカーの購入を検討しているあなたにとって、キャンピングカー任意保険の相場は非常に気になるポイントではないでしょうか。通常の乗用車とは異なる特性を持つキャンピングカーの保険は、加入の難しさや保険料の目安が分かりにくいと感じることも少なくありません。

この記事では、キャンピングカーの任意保険の基本から、保険料の相場、加入時の注意点、そして賢く保険を選ぶためのポイントまでを詳しく解説します。あなたのキャンピングカーライフを安心して楽しむために、ぜひこの記事を参考にしてください。

ポイント

- 任意保険料の相場と保険料を抑えるヒントがわかる

- キャンピングカーが「特殊用途自動車」と分類される理由がわかる

- 主な保険会社のキャンピングカー対応状況を知ることができる

- 車両保険やロードサービスなど特有の保険選びの重要点がわかる

キャンピングカー任意保険の相場は?任意保険の特徴と目安

- キャンピングカーとは?その特徴とナンバー分類

- 8ナンバー車:特殊用途自動車の定義と種類

- キャンピングカーの自動車保険加入の現状

- キャンピングカーの任意保険料の相場と目安

- 保険料に影響を与える主な要素

- 車両タイプによる保険料の違い

キャンピングカーとは?その特徴とナンバー分類

近年、アウトドアブームを背景にキャンピングカーの購入者が増加しています。キャンピングカーは、その構造や用途に応じて様々なナンバーが分類されますが、中でも8ナンバー(特殊用途自動車)として登録されるケースが多いです。8ナンバーは、通常の乗用車とは異なり、特別な目的に専ら使用される自動車として道路運送車両法に基づき付与されます。

8ナンバー車とは

8ナンバーが付与される車両には、キャンピングカーの他に、クレーン車、消防車、警察車両、福祉車両といった緊急作業車や緊急自動車、給水車、採血車、移動図書館、霊柩車、自動車教習車などの特定事業車、現金輸送車、タンク車、ゴミ収集車、移動販売車、放送宣伝車などが含まれます。

キャンピングカーの定義と特徴

キャンピングカーとは、特別な仕様変更が施され、車内にベッドやミニキッチンなどの設備を備えた車両を指します。これにより、移動先で宿泊施設に滞在しなくても、食事、睡眠、シャワーといった日常生活を送れる環境が整っています。キャンピングカーとして8ナンバー登録されるためには、規定の構造・寸法を満たした大人用就寝設備が乗車定員の3分の1以上(最低2人以上)設置されていること、10リットル以上の水を貯蔵できるタンクや洗面台など規定の構造を満たした水道設備が設置されていること、コンロなどで調理のできる規定の構造を満たした炊事設備が設置されていること、そして脱着式の設備は走行中に移動することがないように確実に固定されていること、といった条件を満たす必要があります。

キャンピングカーの主な種類

キャンピングカーには様々な種類があり、大きく分けて「自走式」と「トレーラー式」の2種類があります。

自走式キャンピングカー

自走式キャンピングカーは、車両とベッドやキッチンなどの居住スペースが一体化したタイプです。その具体的な種類は以下の通りです。

- フルコン:フルコンバージョンは、キャンピングカー専用のフレームやエンジンなどが備えられ、製造過程で完璧なキャンピングカー仕様として作られた車両です。車体は大きいですが、車内は広々としていて使い勝手が良いのが特徴です。

- バスコン:バスコンバーションは、バスをベースにしたキャンピングカーです。後方の乗客席を改造してキッチンやベッドなどを取り付けており、外観はバスのままですが内装はキャンピングカー仕様で、広々とした奥行きが魅力です。ただし、車体が長いため運転に慣れが必要な場合があります。

- バンコン:バンコンバージョンは、ハイエースなどのワンボックスバンをベースにしたキャンピングカーです。外装はバンのままで内装のみがキャンピングカー仕様となっているため、普段使いも可能です。運転しやすい反面、バスコンと比べると車内はやや狭く感じるかもしれません。

- キャブコン:キャブコンバージョンは、トラックの運転席だけを残し、荷台部分にキッチンなどの居住空間を取り付けたキャンピングカーです。車内は広く快適で見た目の魅力もありますが、車体が大きめなので狭い道が通りづらく、重心が高いため安定性に欠けるといった側面もあります。

- 軽コン:軽コンバージョンは、軽自動車や軽トラックを改造したキャンピングカーです。キャンピングカーの中でも価格が最も安く、手が届きやすいのが魅力です。車体がコンパクトなため狭い道や省スペースの駐車場でも困りませんが、他のキャンピングカーに比べると車内が狭く、つけられる装備も限られます。

トレーラー式キャンピングカー

トレーラー式キャンピングカーは、一般的な車両と箱型の居住スペースであるトレーラーを連結させ、車両が牽引しながら走行するタイプです。このタイプは車両と居住スペースが分離しているのが特徴です。

これらの多様なキャンピングカーは、その用途や構造により、一般的な自家用車とは異なる自動車保険の扱いを受けることになります。

8ナンバー車:特殊用途自動車の定義と種類

8ナンバー車とは、そのナンバープレートの分類番号の頭文字が「8」である車両を指します。これは、一般的な乗用車とは異なり、「特殊用途自動車」に分類されるものです。特殊用途自動車は、特定の目的に専ら使用される自動車として、道路運送車両法に基づき「8ナンバー」が付与されます。そのため、通常の乗用車とは異なる機能や設備を持ち、特別な扱いを受けることがあります。これらの車両はサイズや重量が大きいことが多く、それに伴い税金や保険料も一般車両とは異なる場合があります。

特殊用途自動車の種類

特殊用途自動車は、その用途に応じて大きく以下の三つの区分に分けられます。

- 緊急自動車:消防車や救急車、パトカーなどがこれに該当します。

- 法令等で特定される事業を遂行するための自動車:給水車や郵便車、移動図書館、採血車、霊柩車、自動車教習車などが含まれます。

- 特殊な目的に専ら使用するための自動車:クレーン車や現金輸送車、タンク車、ゴミ収集車、移動販売車、レッカー車、放送宣伝車などが該当し、キャンピングカーもこの区分に含まれます。

キャンピングカーの定義と条件

キャンピングカーは、8ナンバー車の中でも特に「キャンプや宣伝活動を行うための自動車」として分類される特殊用途自動車です。車内にベッドやミニキッチンなどの設備が施され、移動先で宿泊施設を利用することなく、食事や睡眠、シャワーといった日常生活を送れる環境が整っているのが特徴です。

キャンピングカーとして8ナンバー登録されるためには、特定の構造要件を満たす必要があります。具体的には、規定の構造と寸法を満たした大人用就寝設備が設置されており、その数は乗車定員の3分の1以上(最低2人以上)であること、10リットル以上の水を貯蔵できるタンクや洗面台など規定の構造を満たした水道設備が設置されていること、コンロなどで調理のできる規定の構造を満たした炊事設備が設置されていること、そして脱着式の設備であっても走行中に移動することがないように確実に固定されていることが求められます。

これらの設備は、一般的な自家用車にはない特徴であり、キャンピングカーの修理の際には車両本体だけでなく、内部のキッチンやトイレ、電気配線などの付属品も補償の対象となるかを確認することが重要です。8ナンバー車は、このように特定の目的と構造を持つ車両であり、その特性が自動車保険の加入条件や保険料にも影響を与えることになります。

キャンピングカーの自動車保険加入の現状

キャンピングカーは一般の乗用車とは異なり、「特殊用途自動車」に分類され、「8ナンバー車」と呼ばれることが多い特殊な車両です。そのため、通常の自動車保険に加入できるのか、また保険料がどの程度になるのかといった点が懸念されがちです。結論として、キャンピングカーでも自動車保険(任意保険)に加入することは可能ですが、一般の乗用車と比較して扱っている保険会社が少ないのが現状であり、加入に際してはいくつかの注意点が存在します。

加入が難しいとされる主な理由

キャンピングカーの自動車保険加入が難しいとされる背景には主に以下の理由が挙げられます。多くの保険会社は、保険の加入対象を「自家用5車種」と呼ばれる一般的な乗用車や貨物車に限定しています。キャンピングカーは「特種用途自動車」に分類されるため、「自家用8車種」として特種用途自動車を対象に含んでいる保険会社を選ばなければ、そもそも加入ができません。

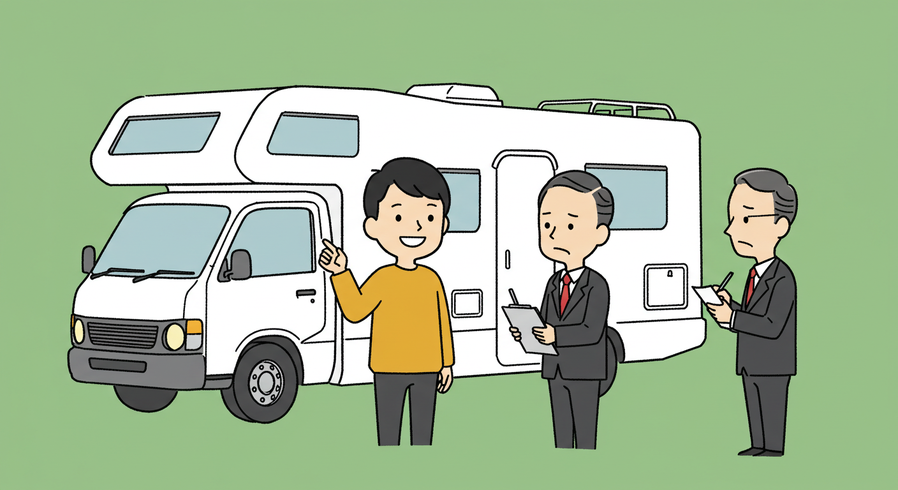

また、キャンピングカーは普通乗用車に比べて生産台数が圧倒的に少ないため、事故発生率や車両の破損状況、被害程度に関するデータが不足しています。加えて、ワゴン車やトラック、軽自動車などを改造してキャンピングカー仕様にするケースが多く、一台一台の構造や設備、車両価格が大きく異なるため、保険会社が車両データを正確に把握し、保険料を見積もることが困難です。

さらに、保険会社はキャンピングカーの保険加入に際して、車両の外観や車内の状況を目視で確認し、写真撮影を行うなど、詳細な調査を必要とします。使用目的がキャンピングカーに該当するかを確認した上で、社内での稟議を経て契約に至るため、人手と時間がかかります。このような手間を避けるため、多くの保険会社はキャンピングカーを保険対象から外す傾向にあります。特に、実店舗を持たないネット通販型の保険会社では、このような手続きができないため、キャンピングカーの保険を取り扱っていない場合が多いです。

以前、8ナンバー車は税金や保険料が優遇されていた時期があり、これを悪用して3ナンバー車を8ナンバーに改造し、税金を逃れようとするケースがありました。このため、官庁が8ナンバー車の構造基準を厳しくし、各保険会社に対しても保険加入時の審査を徹底するよう指示を出した背景があります。

キャンピングカーの保険を取り扱う主な保険会社

上記のような理由から、キャンピングカーの保険を取り扱う保険会社は限られますが、以下の大手保険会社や専門代理店で加入が可能です。

一方で、アクサダイレクト、SBI損保、ソニー損保などは、特種用途自動車の保険を引き受けていない、または何らかの制限があるケースが見られます。チューリッヒ保険会社は特種用途自動車(キャンピング車)に対応していますが、改造車は対象外とするなど、細かな条件があるため確認が必要です。

加入に向けたポイント

キャンピングカーの保険に加入を検討する際は、まずインターネットで対応可能な保険会社を調べることに加えて、キャンピングカーの購入先である販売店が保険会社の代理店を兼ねている場合もあるため、紹介を依頼することも有効な手段です。一般的な乗用車のように一括見積もりサイトでの対応が難しい場合が多いため、複数の保険会社に直接問い合わせて、補償内容や契約条件を比較しながら、慎重に見積もりを取得することが重要です。また、専門の保険代理店に相談することも、最適な保険プランを見つける上で有効な解決策となります。

キャンピングカーの任意保険料の相場と目安

キャンピングカーの自動車保険(任意保険)料は、個々の条件によって大きく異なります。一般的な乗用車と比較して相場が分かりにくいと感じる方もいますが、必ずしも普通自動車よりも高くなるとは限りません。レジャー目的での使用が多く、混雑した街中を走行する機会が少ないため、交通事故の発生率が低い傾向にあり、場合によっては普通車よりも保険料が安くなるケースも存在します。

具体的な保険料の目安

個々の車両タイプ、補償内容、運転者の年齢や等級、車両保険の有無などによって保険料は大きく変動しますが、以下に参考となる具体的な保険料のモデルケースやユーザー事例を示します。

シェアティブのモデルケース

(保険始期日:令和07年01月、使用目的:日常・レジャー、ノンフリート等級:20等級、運転免許証の色:ゴールド、運転者年令条件:35才以上補償、運転者限定特約:本人・配偶者限定、対人・対物賠償保険:無制限、人身傷害保険:5,000万円などの条件)

- バンコン(車両保険「10補償限定」特約有、車両時価600万円):年間60,530円

- バンコン(車両保険「一般補償」、車両時価600万円):年間86,020円

- キャブコン(車両保険「10補償限定」特約有、車両時価1,000万円):年間64,390円

- キャブコン(車両保険「一般補償」、車両時価1,000万円):年間95,750円

ユーザー事例

ユーザー事例として、以下のようなケースが挙げられます。(知恵袋などの口コミデータ)

- 新車キャブコン(車両保険680万円)で、ゴールド免許、家族限定、30歳未満不担保、13等級、セカンドカー割引、ドラレコ割引などを適用すると年間15万円程度。

- ハイエースのキャンピングカー(20等級、39歳、日常レジャー使用、ゴールド免許)で、車両保険込みで年間60,000円~80,000円ほど。

- 車両保険なしの場合、損保ジャパンで年間約70,000円(35歳以上)。

- 初等級、対人対物無制限、35歳以上、車両保険600万円、その他オプション有りの場合で月額16,800円(年間約20万円)、20等級で月額10,000円程度(年間約12万円)。

- トヨタ・コースター(マイクロバス)ベースのキャンピングカー(通販型、車両保険なし)で年間7万円くらい。

- カムロードベースのキャブコン(車両保険付き)で年間10数万円程度、または三井住友海上にて年間15万円ぐらい。

- JAの保険で対人無制限対物1000万円、普段あまり乗らないキャンピングカーの場合、年間3万円近く。

- 軽コン(車両時価400万円)の場合、年間約65,000円の保険料。

- バンコン(車両時価600万円)の場合、年間約72,000円、キャブコン(車両時価850万円)の場合、年間約80,000円。

- JA共済のユーザーの例として、年間10万円単位の保険料という感覚。

保険料を抑えるためのヒント

キャンピングカーの保険料を抑えるためには、運転者の年齢条件を高く設定すること、車両保険の必要性を検討し補償範囲や免責金額を見直すこと、複数の保険会社に直接問い合わせて見積もりを取得し補償内容や契約条件を比較することなどが有効です。一般的な乗用車のように一括見積もりサイトでの対応は難しいことが多いです。また、キャンピングカーの購入先の販売店が保険会社の代理店を兼ねている場合、紹介を依頼することも有効です。専門の保険代理店に相談することも、最適なプランを見つける解決策となります。安全運転を心がけ、無事故割引を適用させることも重要です。

保険料に影響を与える主な要素

キャンピングカーの任意保険料は、その特性から一般的な乗用車とは異なる要素が影響し、個々の条件によって大きく変動します。必ずしも普通自動車よりも高くなるわけではなく、レジャー目的での使用が多く、混雑した街中を走行する機会が少ないため、交通事故の発生率が低い傾向があり、場合によっては普通車よりも保険料が安くなるケースも存在します。

キャンピングカーの任意保険料は、主に車両の種類、補償内容、運転者の条件、使用目的、車両の改造状況、そして保険会社の方針によって決定されます。

車両タイプと車両の時価・価格

キャンピングカーの車両タイプは保険料に直接影響を与えます。例えば、普通キャンピングカーは軽キャンピングカーよりも保険料が高くなる傾向があります。具体的な例として、時価600万円のバンコンで年間約72,000円、時価850万円のキャブコンで年間約80,000円、時価400万円の軽コンで年間約65,000円といった目安が示されています。また、シェアティブのモデルケースでは、バンコン(車両時価600万円)で年間60,530円から86,020円、キャブコン(車両時価1,000万円)で年間64,390円から95,750円の範囲で提示されています。

車両の時価が高いほど車両保険の保険料は高くなる可能性があります。キャンピングカーは、ベースとなる車種が同じでも、搭載されている設備などによって車両価格が大きく異なるため、車両保険料の決定に影響します。豪華な装備を施した場合、車両時価が高額になるため、事故の際の保険金額も高くなる可能性があり、保険会社によっては車両保険の加入自体を断られるケースもあります。

補償内容

補償範囲が広ければ広いほど、保険料は高くなります。特に、車両保険を付帯するかどうかで保険料は大きく変動します。車両保険には「一般補償」と「10補償限定」などのプランがあり、補償範囲を限定することで保険料を抑えることが可能です。

キャンピングカー特有の点として、キッチンやトイレなどの水回り、電気配線などの付属品が補償対象に含まれるかも重要な確認ポイントです。もし付属品が補償対象外だと、事故時の修理費用が高額になる可能性があります。また、車両保険には上限金額が設定されており、高額な設備を持つキャンピングカーの場合、修理費が保険でカバーしきれずに自己負担となる可能性もあるため、上限金額の確認が不可欠です。

対人賠償保険や対物賠償保険は無制限での加入が一般的であり、その他にも対物超過修理費用特約、人身傷害保険、ロードサービス費用特約など、様々な特約の有無も保険料に影響します。

運転者の条件

運転者の年齢や等級は保険料に大きく影響します。一般的に、ノンフリート等級が高いほど(例:20等級)保険料は割安になり、若年層や等級が低い場合は高くなる傾向があります。

運転免許証の色も考慮され、ゴールド免許は割引の対象となることが多いです。また、運転者年齢条件(例:35才以上補償)や運転者限定特約(例:本人・配偶者限定、家族限定)を設定することで、保険料を抑えることができます。

使用目的

自動車保険料は、車の使用目的によっても金額が異なります。使用目的は「通勤・通学」「日常・レジャー」「業務」の3つに分けられ、この中で「業務」が最も高く、次いで「通勤・通学」となり、「日常・レジャー」が一番保険料が安く設定されています。キャンピングカーは一般的に「日常・レジャー」目的で使用されるため、通勤や通学、仕事に使う場合と比べると、保険料は割安になる傾向があります。

改造の有無と車両の特性

キャンピングカーは、一般車両を改造してキャンピングカー仕様にしたタイプが多く、1台ごとに構造や設備が異なります。合法改造車(車検証に「改」と記載されている車両)であれば保険に加入できますが、改造の程度や状態によって保険加入の可否が保険会社によって異なるため、事前に確認が必要です。改造によって車両総重量や全長・全幅が増す場合、走行距離の特約を受けられないことなど、制約が生じることもあります。また、型式に「改」が付くと車両保険を付けられないケースもありますが、損保ジャパンのような大手保険会社では加入できる場合もあります。

保険会社の取り扱いとデータ

キャンピングカーは「特殊用途自動車」に分類されるため、すべての保険会社で自動車保険を取り扱っているわけではありません。特に、ネット通販型の保険会社や外資系では加入が難しい場合が多いとされています。これは、8ナンバー車に対する官庁からの保険加入基準厳格化の指示があったこと、型式が同じでも車両価格が大きく違うこと、車内の状況を詳細に調べる手間がかかること、そしてキャンピングカーの販売台数が少なく、事故歴などのデータが集まりにくいため、保険料を決定する材料が少ないこと などが理由として挙げられます。

これらの要素が複合的に影響し、最終的なキャンピングカーの任意保険料が決定されます。個々の状況に合わせた最適な保険を見つけるためには、複数の保険会社に直接問い合わせて見積もりを比較検討することが推奨されます。

車両タイプによる保険料の違い

キャンピングカーの任意保険料は、その車両の特性と使用目的によって大きく変動します。一般的な乗用車と比較して相場が分かりにくいと感じる方もいますが、必ずしも普通自動車よりも高くなるとは限りません。レジャー目的での使用が多く、混雑した街中を走行する機会が少ないため、交通事故の発生率が低い傾向にあり、場合によっては普通車よりも保険料が安くなるケースも存在します。

車両タイプによる保険料の違いの概要

キャンピングカーの任意保険料は、主に車両の種類、補償内容、運転者の条件、使用目的、車両の改造状況、そして保険会社の方針によって決定されます。

キャンピングカーは「特殊用途自動車」に分類され、「8ナンバー車」と呼ばれることが多いです。この8ナンバー車両は、通常の乗用車と異なる機能や設備を持つため、道路運送車両法に基づいて特別な登録番号が付与され、特別な扱いを受けます。

すべての保険会社でキャンピングカーの自動車保険を取り扱っているわけではなく、特にネット通販型の保険会社や外資系では加入が難しい場合が多いとされています。これは、キャンピングカーが「特殊用途自動車」であるため、一般的な保険会社が加入対象とする「自家用5車種」に含まれない場合があるためです。しかし、「自家用四輪貨物車」や「特種用途自動車(キャンピング車)」を加えた「自家用8車種」を加入対象としている保険会社であれば、キャンピングカーも保険に加入できます。

車両の時価・価格も保険料に直接影響を与えます。車両の時価が高いほど、車両保険の保険料は高くなる傾向があります。キャンピングカーは、ベースとなる車種が同じでも搭載されている設備などによって車両価格が大きく異なるため、車両保険料の決定に影響します。豪華な装備を施した場合、車両時価が高額になるため、事故の際の保険金額も高くなる可能性があり、保険会社によっては車両保険の加入自体を断られるケースもあります。

具体的な車両タイプごとの保険料の目安

以下に、キャンピングカーの主要な車両タイプと、それぞれの保険料の目安を挙げます。

- 軽コン:軽自動車や軽トラックをベースとしたキャンピングカーです。キャンピングカーの中でも価格が一番安く済む傾向があり、年間保険料の目安は約65,000円とされています。

- バンコン:ハイエースなどのワンボックスバンをベースとしたキャンピングカーです。外装はバンのままで内装のみがキャンピングカー仕様なので、普段使いも可能です。時価600万円のバンコンの場合、年間保険料は約72,000円と示されています。シェアティブのモデルケースでは、車両保険「10補償限定」で年間60,530円、車両保険「一般補償」で年間86,020円(いずれも車両時価600万円)の例があります。

- キャブコン:トラックの運転席だけを残し、荷台の部分に居住空間を取り付けたキャンピングカーです。車内は広く快適ですが、車体が大きめです。時価850万円のキャブコンの場合、年間保険料は約80,000円と示されています。シェアティブのモデルケースでは、車両保険「10補償限定」で年間64,390円、車両保険「一般補償」で年間95,750円(いずれも車両時価1,000万円)の例があります。

- バスコン:バスをベースとしたキャンピングカーです。後方の乗客が座るシートを改造して居住空間を設けており、広々とした奥行きが魅力です。ただし、車体が長いので運転に慣れが必要な場合があります。

- フルコン:キャンピングカー専用のフレームやエンジンなどが備えられた、最初からキャンピングカー仕様として製造された車です。車体は大きいものの車内は広々としており、キッチンなどの使い勝手も良いのが特徴です。

一般的に、普通キャンピングカーは軽キャンピングカーよりも保険料が高くなる傾向がありますが、全体としてキャンピングカーの保険料は、軽自動車や普通車と比べても特別高くはならないとされています。

キャンピングカー任意保険の相場は?加入時の注意点と確認ポイント

- 自賠責保険の概要とキャンピングカーの保険料

- 車両保険の重要性と注意点

- ロードサービス:キャンピングカーならではの確認ポイント

- 改造キャンピングカーの保険加入条件

- 主要保険会社のキャンピングカー対応状況

- 任意保険料を抑えるためのポイント

- キャンピングカー保険に関するよくある質問

- 情報の信頼性を確認するには

自賠責保険の概要とキャンピングカーの保険料

キャンピングカーの保険を考える上で、まず全ての車両に加入が義務付けられているのが自賠責保険です。

自賠責保険の概要

自賠責保険は、公道を走行する全ての車に加入が義務付けられている強制保険であり、キャンピングカーもその対象となります。その主な目的は、自動車事故の被害者救済です。通常、車の購入時に加入し、車検ごとに更新を行います。キャンピングカーの車検は、新車時が2年、以降も2年ごととなるため、自賠責保険料も2年分をまとめて支払うことになります。保険期間を24カ月で契約する方が、12カ月で更新するよりもトータルで5,000円以上安くなるため、24カ月での加入が推奨されています。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は、自動車事故による被害者の人身損害に対してのみ補償を行い、その補償額には上限が設けられています。具体的には、以下の損害が補償されます。

- 死亡による損害:最高3,000万円

- 後遺障害による損害:最高4,000万円

- 傷害による損害:最高120万円

しかし、自賠責保険では対物賠償や運転者自身のケガ、そしてキャンピングカー自体の損傷(車両保険)は対象外となります。そのため、万一の事故に備えて、自賠責保険だけでは不十分であり、より広範な補償をカバーする任意保険への加入が望ましいとされています。

キャンピングカーの自賠責保険料

キャンピングカーは「特殊用途自動車」に分類されるため、自家用乗用自動車と比較すると自賠責保険料が若干高めに設定されています。

具体的な24カ月分の保険料の目安は以下の通りです。

- 自家用乗用自動車:17,650円

- キャンピングカー(8ナンバー):19,980円

- 軽キャン・8ナンバー軽自動車:11,290円

これはあくまで一般的な目安であり、実際の保険料は個々の状況や契約時期によって異なる可能性があることに留意が必要です。

車両保険の重要性と注意点

キャンピングカーの所有者にとって、自賠責保険だけではカバーしきれない事故の経済的リスクに備えるため、任意保険、特に車両保険への加入は非常に重要です。車両保険は、事故によって自身のキャンピングカーが損害を受けた場合の修理費用などを補償するものであり、万一の際に高額な出費から自己資産を守るための不可欠な補償と言えます。

車両保険の重要性と補償範囲

車両保険は、一般的な乗用車と同様に、事故による自身の車の破損を補償します。しかし、キャンピングカーにおいては、その特殊な構造と設備のため、補償内容を細かく確認することが特に重要です。キャンピングカーには、ベッド、ミニキッチン、貯水タンク、電気配線などの設備が備わっており、これらの固定・定着された設備も、追突による破損や衝撃による破損の場合、車両保険の適用範囲に含まれるとされています。

保険会社によっては、車両本体だけでなく、車内の設備や持ち物の損害をカバーする特約を選択することがポイントとなります。もし付属品が補償対象外となる場合、事故時の修理費用が高額になり、自己負担が増える可能性があるので、加入前に補償範囲をきちんと確認しておくことが肝心です。ただし、契約の自動車に固定されていない物の単独の損害や、法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害は、車両保険の支払対象外となります。キャンピングカーの車両保険では、特に就寝設備、貯水タンク等の水道設備、調理・炊事設備など、普通車にはない設備への損害補償が重視されます。

保険料に影響する要素と「一部保険」の落とし穴

車両保険の保険料は、車両の時価や設定する保険金額、免責金額(自己負担額)によって変動します。キャンピングカーは、ベースとなる車種が同じでも、搭載されている設備の有無や豪華さによって車両価格が大きく異なるため、車両時価が高いほど、車両保険の保険料も高くなる傾向があります。

キャンピングカーは一般的に「日常・レジャー」目的で使用されるため、混雑した街中を走行する機会が少なく、交通事故の発生率もさほど高い傾向にないことから、保険料は普通車などと比べて特別高くはならないとされています。ただし、車両保険については、車両の時価に比例するため、装備によっては高くなる可能性があります。運転者の年齢や等級によっても保険料は大きく変わります。

また、保険料を抑えるために、実際の車両購入価格よりも車両保険金額を安く設定してしまうと、「一部保険」の状態となり、事故による損害額が保険金額を上回った場合でも、設定した上限額までしか保険金が支払われないという落とし穴があります。例えば、100万円の価値がある車に50万円の車両保険を設定していた場合、修理費用が70万円かかっても、保険金は50万円までしか受け取れず、残りの20万円は自己負担となります。修理費用が高額になりがちなキャンピングカーの場合、この「一部保険」は大きなリスクとなり得ます。購入後に車両に手を加えて車両価額が上がっているのに、保険金額を購入時のままにしている場合も一部保険となります。

車両保険の上限金額は500万円から1,000万円としているケースが多いですが、輸入車や高級車など高額な車両の場合は対応できない可能性があるため、上限額を事前に確認することが重要です。また、エコノミー型など補償範囲を限定した車両保険タイプでは、あて逃げや電柱への単独事故、自転車との接触事故などがカバーされない場合が多いです。車両保険の免責金額を高く設定すると、10万円かからない修理などは保険で補償されない場合があるため、損になる可能性もあります。

改造車の車両保険について

乗用車をキャンピングカーに改造した場合、「合法改造車」(車検証に「改」と記載されている車)であれば車両保険への加入は可能です。しかし、違法改造車は公道走行が禁じられているため、自動車保険への加入もできません。また、保険期間中に違法改造を行った場合、事故時に保険金が支払われないことがあります。改造の範囲や程度は個人での判断が難しいため、事前に保険会社に確認することが推奨されます。

車検証上の型式に「改」の表記がある場合でも、すべての保険会社で車両保険の引き受けができるわけではなく、一部の保険会社では車両保険を引き受けない場合があります。ただし、損保ジャパンなど一部の保険会社では問題なく加入できるケースもあります。改造車の場合、走行距離による特約を受けられないことが多いとされています。また、黒色の8ナンバーキャンピングカーは、一部の保険会社で保険加入の審査が難航する可能性があると指摘されています。

トレーラーの車両保険について

トレーラー式のキャンピングカーの場合、牽引中はヘッド車の対人対物賠償保険が適用されますが、トレーラー単体では車両保険が適用されません。トレーラー単独での自損事故や駐車中のいたずらなどに対応するためには、トレーラー自体にも車両保険をかけることを検討する必要があります。ただし、車両保険の引き受け条件はキャンピングカーと同様に保険会社によって異なります。

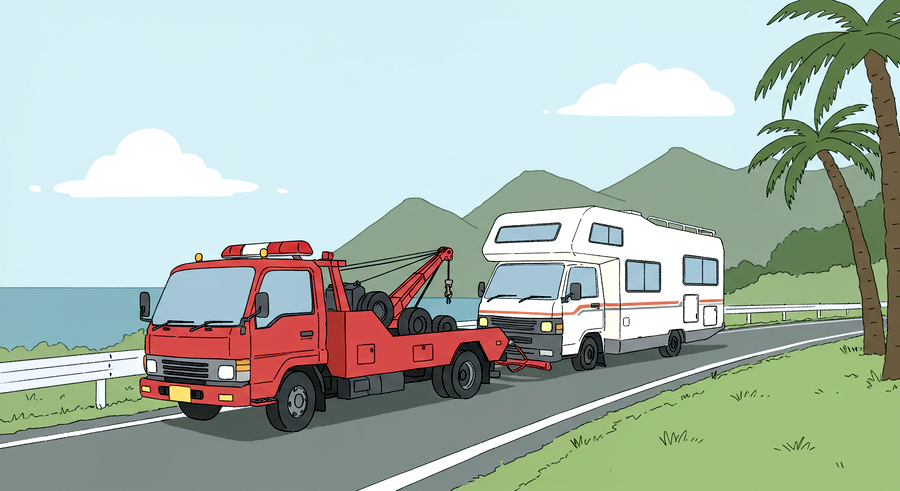

ロードサービス:キャンピングカーならではの確認ポイント

キャンピングカーの所有者にとって、自動車保険を選ぶ上でロードサービスの内容は特に重視すべき点です。キャンピングカーは、その特殊な構造や設備、そして一般的な乗用車と比較して生産台数や流通台数が少ないという特性から、故障や事故の際に修理ができる場所が限られる傾向にあります。そのため、旅先でトラブルが発生した場合に、どこでも修理できるわけではないという問題に直面することが少なくありません。購入した販売店へ持ち込むのが「暗黙のルール」となっている場合もあり、他の販売店や工場ではキャンピングカーの持ち込み修理を拒否されるケースもあります。

このような事情から、ロードサービスで牽引してくれる距離、特にサービス利用者が修理工場を指定した場合にレッカー移動が可能な距離が非常に重要になります。多くの保険会社のロードサービスでは、提携の修理工場までの牽引は距離無制限である場合が多いですが、キャンピングカーの専門修理工場や購入店など、希望する場所へレッカー移動できる距離は保険会社によって異なります。この距離が長ければ長いほど、希望の場所へ車を運んでもらえる可能性が高まり、修理の選択肢が広がります。

各保険会社が提供するロードサービスの内容には違いがあります。以下に、いくつかの保険会社のロードサービスにおける牽引距離やその他の特徴を挙げます。

- アクサダイレクト:ロードサービスが指定する修理工場までは距離無制限で牽引が可能で、サービス利用者が指定した工場へ牽引する場合は150kmまでが無料です。また、帰宅費用や宿泊費は搭乗者全員分(ペットも1泊限り)が補償されるという特徴があります。

- イーデザイン損害保険:指定修理工場までは距離無制限で牽引でき、利用者が指定する工場への牽引は100kmまで無料です。JAFに加入している場合は115kmまで無料となり、30分を超える応急作業料金が無料になるなどのメリットがあります。

- 損害保険ジャパン:指定工場まで距離無制限で牽引可能で、利用者が工場を指定する場合は1事故につき15万円まで補償されます(JAFの場合、昼間の一般道で約187km相当)。JAF会員であれば、さらにパンク修理や雪道・ぬかるみからの救助など、様々な特典があります。宿泊や移動に関する補償はオプションで、1事故1被保険者のみの補償となる点に注意が必要です。

- 三井住友海上:工場指定の有無にかかわらず、30万円まで補償されます(JAFの場合、約390km相当)。移動費は1人につき20,000円まで、宿泊費は1人につき15,000円まで提供され(移動費には自己負担金あり)、ロードサービスの依頼をLINEでできる利便性も持ちます。

- セコム損害保険:工場指定の有無にかかわらず、20万円まで補償されます(JAFの場合、約260km相当)。宿泊費は1人10,000円まで、移動費は1人20,000円まで補償されます。

キャンピングカーの所有者は、自動車保険のロードサービスに加えて、JAF(日本自動車連盟)への加入も検討する価値があります。JAFは自動車保険と異なり「人」にかけるサービスであり、自家用車、レンタカー、同乗時、バイクなどでもサービスが受けられるため、万が一の際の安心感を高めることができます。特にロードサービスにおいて、保険会社のサービスとJAFのサービスを組み合わせることで、より手厚いサポートが期待できるでしょう。

したがって、キャンピングカーの自動車保険を選ぶ際は、保険料の安さだけでなく、ロードサービスの内容、特にレッカー移動の距離と、キャンピングカー特有の設備(キッチン、トイレ、電気配線など)が補償範囲に含まれるかどうかを細かく確認することが重要です。修理費用が高額になりがちなキャンピングカーの特性を理解し、自身の使用状況や家族構成に合わせた最適なロードサービスと補償を選ぶことが、安心してキャンピングカーライフを送るための鍵となります。

改造キャンピングカーの保険加入条件

キャンピングカーは、近年アウトドアブームの高まりとともに需要が増加しており、ミニバンや軽自動車をベースにキャンピングカーへ改造するケースも増えています。しかし、このような改造キャンピングカーの自動車保険加入には、いくつかの確認すべき重要なポイントがあります。

合法改造車と違法改造車

まず、改造車は大きく「合法改造車」と「違法改造車」に分類されます。

- 合法改造車:車検証に「改」と記載されるもので、道路運送車両法の保安基準に適合し、正規の手続きや検査を経て構造変更が行われた車両を指します。この種類の車両は、車検にも問題なく通ります。

- 違法改造車:道路運送車両法で禁止されている不正改造行為が行われた車両のことで、公道での走行が禁じられています。ライトの灯火色の規定外変更、保安基準に適合しないマフラーの装着、ボディ表面に尖ったものの装着、エアロパーツの不適切な装着などが例として挙げられます。違法改造車は、自動車保険に加入することはできません。

保険期間中に違法改造を行った場合、事故時に保険金が支払われない可能性もあります。

保険加入時の告知の重要性

合法改造車であっても、すべての保険会社で自動車保険に加入できるわけではありません。保険会社によって改造車の取り扱いは異なり、改造の程度や状態によって契約の可否が判断されることが一般的です。

保険加入の際には、車両の改造の有無や改造箇所を保険会社に通知する告知義務があります。これは、改造によって事故のリスクが変化する可能性があるためです。車枠や車体、エンジン形式、トランスミッション、ハンドルの位置、動力伝達装置、ブレーキ、サスペンション形式、乗員数などに構造変更があった場合は、車検証に「改」と記載されるため、特に告知が必要です。また、保険加入時だけでなく、保険期間中に改造を行った場合も、保険会社への通知が義務付けられています。これらの通知を怠ると、いざ事故が発生した際に保険金が支払われないといったトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。

主要保険会社のキャンピングカー対応状況

キャンピングカー、特に改造された車両の自動車保険加入は、一般的な乗用車とは異なる条件が伴うため、対応している保険会社が限られる傾向にあります。多くの場合、インターネットでの一括見積もりや申し込みはできず、個別の問い合わせが必要となります。

以下に、主要な保険会社のキャンピングカー(特殊用途自動車)および改造車への対応状況をまとめます。ただし、条件や補償内容は個別の契約や時期によって異なる場合があるため、最終的には直接問い合わせて確認することが重要です。

- あいおいニッセイ同和損保:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いがあります。ただし、車両価額が2,000万円を超える場合は事前照会が必要です。継続加入している事例も報告されています。

- 東京海上日動:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いがあります。キャンピングカー内の設備什器については、自動車に固定されておらず自動車の付属品に該当しない場合は、自動車保険ではなく別の保険商品での引受となります。

- 三井住友海上:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いがあります。車両価額が2,000万円を超える場合は事前照会が必要です。車両保険付きで年間約15万円の事例が報告されています。ただし、新規加入の場合には8ナンバー車両を受け付けてもらえないという情報も存在します。

- 損害保険ジャパン:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いがあります。「改」表記の車両でも車両保険に加入できた事例がある一方で、架装部分(居住部分の装備など)が補償対象外と言われ車両保険に入れなかった事例も報告されています。年齢限定割引を適用してもらっている事例も確認できます。車両保険なしの場合、年間約7万円の保険料の事例も報告されています。

- アクサダイレクト:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いはありません。8ナンバー車の新規受付はしていないという情報も複数報告されています。

- SBI損保:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いはありません。

- ソニー損保:特殊用途自動車、改造車ともに取り扱いはありません。8ナンバー車の新規受付はしていないという情報も複数報告されています。しかし、ソニー損保に加入している事例も存在し、ロードサービスの内容で選んだという声もあります。

- チューリッヒ保険会社:特殊用途自動車(キャンピング車)は電話での確認により取り扱いがありますが、改造車の取り扱いはありません。道路運送車両法の保安基準に適合しない改造車は引き受け不可であり、車検証上の型式に「改」の表記がある場合、車両保険は引き受け不可とされています。8ナンバーは取り扱いなしと断られた事例も報告されています。

- 三井ダイレクト損保:特殊用途自動車の取り扱いはありませんが、改造車は取り扱いがあります。道路運送車両法の保安基準に適合しない改造車は引き受け不可であり、車検証上の型式に「改」の表記がある場合、車両保険は引き受け不可とされています。

その他の選択肢と注意点

上記の主要保険会社以外にも、キャンピングカー専門の保険代理店が存在します。

- シェアティブ:キャンピングカー専門の保険代理店として挙げられており、車両保険700万円付きで年払い6万円台の事例も報告されています。

- JA(農協):安価な保険料の選択肢として挙げられることもありますが、架装部分が補償対象外とされる事例もあります。

キャンピングカーの自動車保険を選ぶ際は、購入先の販売店が保険会社の代理店になっている場合、そこから紹介してもらうことも有効な手段です。複数の保険会社から見積もりを取り、ロードサービスの内容や、キャンピングカー特有の設備(キッチン、トイレ、電気配線など)が補償範囲に含まれるかなどを総合的に確認し、自身のライフスタイルに合った最適な補償を選ぶことが大切です。また、車両保険の金額設定では、実際の購入価格よりも安く設定すると「一部保険」となり、十分な保険金が支払われない可能性があるため注意が必要です。

任意保険料を抑えるためのポイント

キャンピングカーの自動車保険は、その特殊性から対応している保険会社が限られ、保険料の算出も複雑になる傾向がありますが、いくつかのポイントを押さえることで保険料を抑えることが可能です。

1. 保険料を決定する主な要因を理解する

キャンピングカーの任意保険料は、以下のような様々な要因によって変動します。

車両の特性と分類

キャンピングカーの多くは「特殊用途自動車」(8ナンバー車)に分類されます。一般的に、8ナンバー車両は通常の乗用車と比較して保険料が高めに設定されることが多いとされていますが、一方で、利用頻度が少なく人身事故に繋がるケースが少ないため、損害率が低く、同価格帯の普通乗用車やスポーツカーよりも保険料が安くなるケースもあるという見方もあります。軽キャンピングカーなど、車両タイプによっても保険料は異なります。

使用目的と走行頻度

自動車保険料は車の使用目的によって異なり、「日常・レジャー」目的が最も安く、「通勤・通学」、「業務」の順に高くなります。キャンピングカーは一般的に「日常・レジャー」目的で使用されるため、この点においては保険料が割安になる傾向があります。ただし、走行距離が極端に少ない場合でも、改造車の場合は走行距離に応じた割引特約を受けられないことがあるため注意が必要です。

運転者の条件と等級

運転者の年齢条件を高く設定する(例:35歳以上補償)、運転者限定特約(例:本人・配偶者限定)を利用する、ゴールド免許割引を適用する、既存の保険契約の等級を引き継ぐなどの措置は、保険料を抑える上で効果的です。特に、高い等級(例:20等級)を持つ運転者が記名被保険者になることで、保険料を大幅に節約できる可能性があります。

車両保険の有無と補償内容

車両保険を付帯すると保険料は大幅に上昇しますが、キャンピングカーは高額な車両が多いため、車両保険を外すか、補償範囲を限定することで保険料を抑える選択肢もあります。車両保険の免責金額(自己負担額)を設定することでも保険料は変わります。キャンピングカー内の固定された電化製品、給排水、ガス設備などは車両保険の適用範囲となるため、これらの修理費用も考慮して、保険金額は実際の購入価格に合わせて設定することが重要です。安く設定すると「一部保険」となり、事故時に全額が支払われない可能性があります。

2. 賢い保険選びのポイント

キャンピングカーの任意保険に加入する際は、一般的な乗用車とは異なるアプローチが必要です。

複数の保険会社からの見積もり取得

キャンピングカーはカスタマイズされている場合が多く、車両データの把握が難しいため、インターネットでの一括見積もりや申し込みができないことがほとんどで、各保険会社に個別に問い合わせが必要となります。手間はかかりますが、複数の保険会社から見積もりを取り、補償内容を比較検討することが、最適な保険を見つける上で不可欠です。

キャンピングカー専門代理店の活用

キャンピングカーに特化した保険代理店を利用することも有効な手段です。例えば、シェアティブのような専門代理店では、車両保険付きで年間6万円台といった事例も報告されており、キャンピングカーの特性を理解した最適なプランを提案してくれます。

大手損害保険会社の検討

キャンピングカーの保険取り扱いが少ない中、あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動、三井住友海上、損害保険ジャパンなどの大手保険会社は、特殊用途自動車や改造車の保険を取り扱っている実績があります。これらの会社は、既存の保険契約からの等級引き継ぎ(車両入替)が可能な場合もあります。ただし、新規加入の場合、8ナンバー車両を受け付けてもらえないケースや、車両価額が2,000万円を超える場合に事前照会が必要な場合もあります。一部のオンライン専業保険会社(外資系)では、8ナンバー車や改造車の取り扱いがないことが多いです(例:アクサダイレクト、SBI損保、ソニー損保は8ナンバー・改造車ともに不可、チューリッヒは改造車が不可)。

JAFとの連携

キャンピングカーは特殊な車両のため、旅先での故障や事故時に修理できる場所が限られることがあります。そのため、ロードサービスの内容、特に牽引(レッカー移動)できる距離を重視して保険を選ぶことが重要です。JAFに加入することで、ロードサービスの特典(30分を超える応急作業無料、牽引距離の延長など)が得られる場合があり、一部の保険会社ではJAFとの提携割引もあります。JAFは「人」にかけるサービスのため、所有車以外でも利用できるメリットがあります。

車検証の種別変更の可能性

軽キャンピングカーの場合、車検証の「自動車の種別」を『キャンピング車』から『自家用四輪乗用車』に変更することで、補償内容はほぼ変わらず保険料が最大で半額程度に下がった事例も報告されています。

等級引き継ぎとセカンドカー割引

普通乗用車からキャンピングカーに乗り換える場合、「車両入替」の手続きをすることで、以前の車のノンフリート等級を継続できます。これは「自家用8車種」にキャンピング車が含まれるためです。また、1台目の車が高等級(11等級以上)であれば、その等級をキャンピングカーに引き継がせ、1台目の車にセカンドカー割引を利用して保険契約することで、保険料を安くできる場合があります。

3. 注意すべき点

保険料を抑えることに加えて、以下のような点に注意することで、万一のトラブルを避けることができます。

違法改造車と告知義務

違法改造車は公道走行が禁じられており、自動車保険に加入することはできません。合法改造車であっても、改造の有無や改造箇所を保険会社に通知する「告知義務」があり、これを怠ると事故時に保険金が支払われない可能性があります。

「安さ」だけで選ばない

保険料の安さだけを追求すると、万一の際に補償内容が不足し、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。特にキャンピングカーは特殊な装備が多く、それらが補償対象に含まれるかどうかの確認が重要です。

一日保険の利用不可

8ナンバーのキャンピングカーは、コンビニなどで加入できる一日保険の対象外です。短期間の利用を考える場合でも、通常の任意保険の運転者条件を変更するなどの対応が必要になります。

特定の色による加入制限の可能性

ごく稀なケースとして、黒などの濃い色の8ナンバー車は、街宣車と間違えられるなどの理由で、保険加入の審査が難航したり、引き受けを拒否されたりする可能性が指摘されています。

これらのポイントを踏まえ、キャンピングカーの購入計画と並行して、複数の保険会社に直接問い合わせ、自身の車両と利用状況に合った最適な保険プランを比較検討することが、保険料を賢く抑え、安心してキャンピングカーライフを送るための鍵となります。

キャンピングカー保険に関するよくある質問

キャンピングカーに適した自動車保険を選ぶ際には、通常の車両とは異なる点が多いため、購入前や加入時にいくつかの疑問が生じることが一般的です。ここでは、キャンピングカーの自動車保険に関するよくある質問とその回答をまとめます。

キャンピングカーは自動車保険に加入できますか?

はい、キャンピングカーでも任意の自動車保険に加入することは可能です。

ただし、キャンピングカーは一般的な乗用車とは車両区分が異なるため、保険会社の対応も一部異なります。多くのキャンピングカーは「特殊用途自動車」として登録されており、「8ナンバー車」と呼ばれます。この8ナンバー車は、「自家用8車種」に対応している保険会社であれば加入できます。

一方で、ベース車両によっては「1ナンバー(普通貨物車)」や「4ナンバー(小型貨物車)」として登録されているキャンピングカーも存在します。これらは一般的な車種分類に含まれるため、比較的スムーズに保険に加入できる場合もあります。

また、普通の乗用車をキャンピングカーに改造している場合でも、車検証に「改」の記載があり、法的に認められた構造変更がされていれば、保険に加入することは可能です。ただし、保険会社によって引き受け条件が異なるため、事前に相談することをおすすめします。

なぜキャンピングカー(8ナンバー)の自動車保険は加入が難しいのですか?

キャンピングカーの中でも特に8ナンバー車(特殊用途自動車)の自動車保険の取り扱いが少ない背景には、いくつかの理由があります。過去に税金や保険料の優遇目的で3ナンバー車を不正に8ナンバー車に改造する事例があったため、官庁が8ナンバー車の構造基準を厳しくし、各保険会社に審査の徹底を指示した結果、8ナンバー車の加入を拒否する保険会社が増えたとされています。

また、車両価格の把握が困難な点も挙げられます。キャンピングカーはトラックやバス、ワゴン車、軽自動車などをベースに改造されていることが多く、同じ車種や型式でも設備によって車両価格が大きく異なります。このため、車両保険の保険料を決定するのが難しく、ネットや電話での簡単な申し込みができず、実店舗を持たないネット通販型の保険会社では手続きができないことが多いです。

さらに、一台一台の構造や設備が異なるため、保険加入には外観や車内の状況を目視し、写真撮影を行うなど、詳細な調査が必要です。この調査や社内での稟議に人手と時間がかかるため、多くの保険会社がキャンピングカーを保険対象外としています。加えて、キャンピングカーは一般車両に比べて販売台数が少ないため、事故発生率や車両の破損状況、保険金支払い実績などのデータが集まりにくく、保険料決定のための材料が不足していることも理由の一つです。

キャンピングカーの自動車保険料は他の車種と比べて高いですか?

キャンピングカーの保険料は、その車体サイズや設備のイメージから高いと思われがちですが、一概に高いとは言えません。キャンピングカーはレジャー目的での利用が多く、混雑した街中での走行機会が少ないため、交通事故の発生率が比較的低い傾向にあるからです。そのため、同じ価格帯の普通乗用車やスポーツカーと比較すると、キャンピングカーの方が保険料が安くなるケースもあります。

保険料は、車両タイプ(バンコン、キャブコン、軽コンなど)、補償内容、運転者の年齢や等級、車両保険の有無、運転者限定の有無など、様々な要素によって変動します。特に、車の使用目的が「日常・レジャー」であれば、通勤・通学や業務使用と比較して保険料が割安になる傾向があります。一方で、特殊用途車であるため一般的な乗用車に比べて高めに設定されることが多いという見解もあります。

キャンピングカーの保険選びで重視すべきポイントは何ですか?

キャンピングカーの保険を選ぶ際には、その特殊性を踏まえて以下の点を特に重視することが賢明です。

- ロードサービスの内容と牽引距離:旅先での故障や事故に備え、ロードサービスの内容は非常に重要です。キャンピングカーは特殊な車両のため、どこでも修理できるわけではなく、購入した販売店や専門の修理工場に持ち込むのが一般的です。多くの保険会社のロードサービスでは提携工場への牽引は距離無制限ですが、利用者が修理工場を指定した場合にレッカーできる距離が異なります。この距離が長ければ長いほど、希望する場所へ車両を搬送できる可能性が高まります。検証されている保険会社の例としては、アクサダイレクトは指定工場への牽引が150kmまで無料、イーデザイン損害保険は100kmまで無料(JAF加入で115kmまで)、損害保険ジャパンは15万円まで補償(約190km相当)、三井住友海上は工場指定の有無にかかわらず30万円まで補償(約390km相当)、セコム損害保険は工場指定の有無にかかわらず20万円まで補償(約260km相当)といった違いがあります。また、事故や故障で当日帰宅が困難になった場合の交通費や宿泊費の補償も確認しておくと良いでしょう。アクサダイレクトは搭乗者全員分に加え、ペットの宿泊費も補償するサービスを提供しています。JAF(日本自動車連盟)に加入していると、牽引距離の延長や30分以上の応急作業料金が無料になるなど、様々なメリットがあるため、併せての加入が推奨されています。JAFは「人」にかける保険なので、自家用車、レンタカー、同乗時、バイクでも適用される汎用性があります。

- 車両保険の適用範囲と設定金額:キャンピングカーにはベッド、ミニキッチン、給排水設備、電気配線などの特別な設備が備わっています。事故の際にこれらの内部設備が破損した場合にどこまで補償されるかを確認することが非常に重要です。車に固定・定着されているものは車の装備とみなされ、事故による破損の場合も保険適用範囲となります。車両保険の保険金額を設定する際は、実際の購入価格(改造費用や設備費を含む)を反映させることが大切です。実際の価格より安く設定すると「一部保険」となり、修理費用が全額支払われない可能性があります。キャンピングカーの車両保険金額の上限は、500万円から1,000万円としているケースが多いですが、高額な輸入車や高級車の場合は上限額を事前に確認が必要です。免責金額(自己負担額)の設定も保険料に影響するため、確認が必要です。

キャンピングカーで1日保険に加入できますか?

残念ながら、8ナンバーのキャンピングカー向けの1日保険は現状存在しないとされています。1日保険に加入できるのは、主に3・5・7の黄色/白色ナンバーの自家用乗用車に限られます。友人のキャンピングカーを運転する場合でも1日保険は利用できないため、運転者の既存の保険に付帯する「他車運転特約」を利用するか、所有者の保険の年齢条件や運転者限定を変更して対応するしかありません。

一般的な車両からキャンピングカーへの保険等級の引き継ぎは可能ですか?

はい、普通乗用車からキャンピングカーへの乗り換えの場合でも、一般的に等級を引き継ぐ「車両入替」が可能です。これは、一般的な乗用車である「自家用普通乗用車」や「自家用小型乗用車」も、キャンピングカーが属する「特種用途自動車(キャンピング車)」も、どちらも「自家用8車種」に含まれるためです。ただし、保険会社によっては車両入替ができない、または次回の満期日以降に継続契約ができなくなる可能性があるため、購入前に詳細を保険会社に確認することが重要です。また、1台目の車の等級が高い場合、その等級をキャンピングカーに引き継ぎ、1台目の車をセカンドカー割引で7等級(S)から再契約することで、保険料を安くできる場合があります。

キャンピングカーの自動車保険を扱っているおすすめの保険会社はどこですか?

全ての保険会社がキャンピングカーの自動車保険を取り扱っているわけではありません。キャンピングカーの保険は、インターネットや電話での簡易的な見積もりや申し込みができない場合が多く、個別の問い合わせが必須となります。

取り扱いがあるとされている主要な保険会社には、あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動、三井住友海上、チューリッヒ保険会社などがあります。一方で、アクサダイレクト、SBI損保、ソニー損保などはキャンピングカーの取り扱いがないとされています。ソニー損保に関しては、8ナンバー車を取り扱っていないと回答されたケースや、ハイエースなどの盗難が多いためノーマル車でも車両保険を掛けられない場合があるという指摘もあります。

実際に加入しているユーザーの例としては、ソニー損保(ロードサービス重視)、JA共済(協同組合、保険料が比較的安いという意見も)、損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保などが挙げられています。また、シェアティブのようにキャンピングカー専門の保険代理店も存在し、キャンピングカーの特性を理解した上で最適な保険プランを提案してもらえる可能性があります。

改造車(車検証に「改」と記載)の場合、保険加入や車両保険に影響はありますか?

合法的に改造された車(車検証に「改」と記載されている車)であれば、自動車保険に加入することは可能です。しかし、道路運送車両法に違反する違法改造車は公道走行が禁じられており、自動車保険にも加入できません。

合法改造車であっても、その取り扱いは保険会社によって異なり、全ての保険会社で加入できるわけではありません。改造によって契約車両の事故リスクが変わるため、加入時には保険会社に改造の有無や箇所を通知する義務があり、これを怠ると事故時に保険金が支払われない可能性があります。

一部の保険会社では、「改」の表記がある改造車に対して車両保険が付けられない場合があるとの指摘もあります。一方で、損保ジャパンのような保険会社では「改」表記のあるキャンピングカーでも問題なく車両保険に加入できた例も報告されています。

その他、キャンピングカーに関する注意点はありますか?

キャンピングカーに関するその他の注意点は以下の通りです。

- 利用状況に応じた見直し:ライフスタイルや車両の使用状況の変化に応じて、保険内容を定期的に見直すことが、保険トラブルを避ける上で重要です。

- 4ナンバー車との比較:ハイエースなどの貨物車(4ナンバー)をベースにした車両とキャンピングカー(8ナンバー)のどちらが得かという点については、税金や車検、任意保険を含めたトータルコストで考えると大きな差はないという意見があります。ただし、8ナンバー車は2年車検で高速代が普通車料金になるというメリットがあります。一方で、4ナンバー車の方が売却時に有利な場合もあります。

- キャンピングカー特有のリスク:車内の設備の故障や損傷、盗難のリスク、長期旅行による車両への負担が挙げられます。車両保険だけでなく、付随設備や持ち物を補償する特約の選択、旅行先での事故やトラブルに備えた補償範囲の確認が重要です。事故時に内部設備が破損した場合、固定・定着されているものは車の装備とみなされ保険適用範囲となります。

- キャンプ場での事故:コンロやストーブによる一酸化炭素中毒、屋外散策中のケガなど、自動車事故以外のリスクも存在します。これらは自動車保険では補償されないため、「国内旅行傷害保険」などのレジャーに関する保険への別途加入が推奨されます。

- 車両の色:黒や紺色の8ナンバー車は、街宣車と間違えられる可能性があるためか、任意保険の審査で難航することがあるとの情報もあります。FRP製のシェルは紫外線による劣化が目立ちにくい白が基調となることが多いです。

情報の信頼性を確認するには

この記事は、法律や制度に基づいた情報に加えて、口コミやユーザー事例も参考にしています。キャンピングカーの制度や市場の状況は変化する可能性があるため、最新かつ正確な情報を確認したい場合は、以下のような公的機関のサイトが役立ちます。。

この記事で解説したキャンピングカーのナンバー分類や保険に関する情報は、法律や制度に基づいています。より詳細な情報を確認したい場合は、以下のような公的機関のサイトが役立ちます。

- 国土交通省: 道路運送車両法に基づくナンバー分類や特殊用途自動車(8ナンバー)の定義、車両の構造要件など、法律や基準に関する正確な情報を得られます。

- 金融庁: 自動車保険の仕組みや、保険業界全体の動向など、制度に関する一般的な情報を確認できます。個別の保険商品や料金については、各保険会社のウェブサイトや窓口でご確認ください。

- 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA): 自賠責保険の料金や補償内容について、詳細かつ客観的な情報を得ることができます。

これらのサイトを参照することで、記事の内容をさらに深く理解し、ご自身の状況に合った適切な判断を下すための手助けとなるでしょう。

キャンピングカー任意保険の相場は?保険料の目安と注意点:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- キャンピングカーの多くは8ナンバーの「特殊用途自動車」に分類される

- 8ナンバー車両は通常の乗用車と保険の扱いが異なる

- キャンピングカーは任意保険に加入可能だが、対応保険会社は限られる

- 車両データ不足や改造の多様性が保険加入を難しくする要因

- 実店舗のないネット通販型保険会社はキャンピングカーを扱わないことが多い

- 東京海上日動、三井住友海上、損害保険ジャパンなどが主要な取扱保険会社

- キャンピングカーの任意保険料は、普通車より高くなるとは限らない

- レジャー目的利用が多く、事故率が低い傾向にあるため

- 保険料は車両タイプ、補償内容、運転者条件、使用目的で変動

- 車両保険を付帯すると保険料は上がる

- 車両保険金額を実価より安くすると「一部保険」となるリスクがある

- 合法改造車は保険加入可能だが、違法改造車は不可

- 改造の有無や箇所は保険会社に必ず告知する必要がある

- ロードサービスは牽引距離や付帯内容の確認が特に重要

- JAF加入はロードサービスの手厚い補償に繋がる